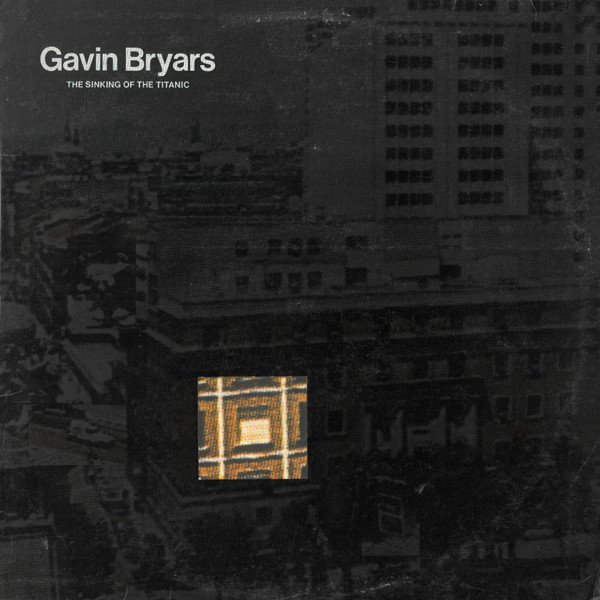

Je ne sais plus comment j’ai découvert ce disque (et ce gars), sûrement à travers des explorations post-Eno, mais le détour valait la peine. On pourra gloser longtemps sur l’avant-garde, le minimalisme, et tout le toutim, la musique prend toujours le dessus. On rappellera volontiers que les deux pièces de l’album, The Sinking of the Titanic et Jesus’ Blood Never Failed Me Yet sont les premières signées du label d’Eno, Obscure. Obscures, si on veut les approcher de biais, d’un point de vue esthétique (musique expérimentale, musique cérébrale) mais éclatantes de beauté et touchantes, alors l’obscurité des thèmes n’entrave en rien leur expression et leur développement.

Dans la première, ce sont les musiciens du Titanic qui jouent pendant que le navire coule, jusque sous l’eau. La deuxième prend le prétexte d’un chant très humble d’un clochard, répété à l’envi, celle-ci devenant même obsessionnelle à l’auditeur (et on favorise cette version plutôt qu’une ultérieure avec Tom Waits).

Le tout avec humilité et simplicité, une clef d’entrée dans cette œuvre riche et moderne, d’un des compositeurs les plus inspirés de la fin du siècle, et qui devrait être plus connue qu’elle ne l’était au soussigné.