Une nouvelle choronique [Faut voir] d’Hélène Sturm.

Rappelez-vous, rappelez-vous ! supplie Mouchette. Me rappeler, me rappeler ? répond Arsène.

Les villages de Gargas et Reillanne, dans le Vaucluse, où le film a été tourné en 1966 ou 67 n’en font pas état dans leurs fiches Wikipédia. Ils n’ont, à l’image, pas grand-chose de méridional ; ils sont sans accent et on y boit du genièvre comme on le fait plutôt dans les villages dont il est question dans les dialogues du film : Lignières et Bassompierre situés dans le nord.

Rien n’existe de ce film, de n’importe quel film, si on ne se le rappelle pas si on ne s’en souvient plus. Personne ne chante faux, personne ne regarde jouer les petites filles qui montrent leur culotte, personne n’est appelée 12 fois ! Mouchette ! Mouchette ! Mouchette ! Mouchette ! Mouchette ! Mouchette ! Mouchette ! Mouchette ! Mouchette ! Mouchette ! Mouchette ! Mouchette ! Personne ne pleure, ne boit ni ne meurt.

Une mouchette ça sert à moucher les chandelles, à arrondir les angles des baguettes, à apprendre au bétail les règles de la vie du bétail, c’est une manière de vitrail. Mouchette serait Sainte Misère et n’aurait trouvé sa place dans aucun calendrier. Mouchette pleure mais ne prie pas.

Je ne sais pas ce que sa mère dit à Mouchette juste avant de mourir. J’entends que c’est une mise en garde qui concerne les hommes, les ouvriers peut-être, une injonction de plus, un “fais pas ci fais pas ça” qui n’avait pas encore été proféré ; je saisis que c’est d’un autre ordre que celui des choses ordinaires : cris de bébé, lait à chauffer, fenêtre à ouvrir. C’est facile de se raconter tout simplement que c’est Mouchette qui fait tout à la maison, ça va de soi cette pauvreté.

Parmi ceux qui ont vu Mouchette il y a ceux qui ont regardé Mouchette et on aimerait croire que ceux qui rédigent les fiches de présentation du film l’ont vu plusieurs fois et regardé au moins une et au moins une fois sur un écran de cinéma, pour qu’au moins une fois le bol de café ait été plus grand que leur tête.

Je lis dans un de ces textes qu’après la mort de sa mère, Mouchette trouvera refuge près d’une femme qui aime les morts. Elle ne trouve pas refuge, elle vient parce qu’on l’appelle, elle vient quand on l’appelle et cette protagoniste comme dirait l’auteur, est une personne mauvaise, odieuse, qui ne veut aucun bien à cette jeune fille dont la robe sans manches nous dit qu’on est en été et qu’il fait soleil. Mais sa mère est morte et Mouchette est partie chercher du lait pour le bébé après avoir dit merde à son père.

Je n’ai lu dans aucun de ces textes que le père de Mouchette quand il rentre le soir se couche sur son lit, et sa casquette dans les mains comme un volant, fait des bruits d’automobile comme on se berce, comme une métaphore de branlette pour s’endormir. On ne dit pas branlette dans ce genre de texte. Mais j’ai le droit de le penser en le voyant.

Comment Mouchette cherche le vertige dans les hautes herbes, contre les arbres, dans le tour d’auto-tamponneuse que lui offre en silence une femme qui tient un bébé dans ses bras, dans le tour de manège qu’elle ne fait pas mais qu’elle regarde d’autres faire, dans le verre d’alcool que son père lui donne à boire le dimanche quand elle a fini de laver la vaisselle chez Fernand, où Louisa la serveuse sème le trouble chez les mâles : Arsène le braconnier et Monsieur Mathieu le garde-champêtre.

On dit dans les fiches de la cinéphilie que Mouchette est violée par Arsène, oui. Pourtant elle referme ses bras sur lui dans un abandon rare et elle dit qu’il est son amant. Elle dit qu’il y a eu un cyclone et c’était juste du vent. On peut toujours essayer d’empêcher Mouchette de s’inventer une vie qui sonne juste ou qui sonne faux comme la chanson du film selon où Mouchette la chante. C’est une chanson qui lui ressemble qu’il faut apprendre par cœur, elle vaut bien des mantras.

Espérez plus d’espérance

Trois jours leur dit Colomb

En montrant le ciel immense

Le fond de l’horizon

Trois jours et je vous donne un monde

À vous qui n’avez plus d’espoir

Sur l’immensité profonde

Des yeux s’ouvraient pour le voir

Musique de Jean Wiener, Paroles de Jean Dréjac

Les fiches des ciné-clubs qu’on voudrait pouvoir prendre au sérieux racontent que la vieille qui lui donna refuge lui donna (le passé cinéphilique n’est pas simple) aussi une robe de mariée. En réalité c’est une robe à col rond en organdi et il suffit d’avoir été un peu catholique dans une vie antérieure pour reconnaître dans ce qui sera le linceul de Mouchette, une robe de première communiante.

Il y a des scènes de chasse, une colombe meurt au début, des lapins meurent à la fin, c’est la règle du jeu comme dans La règle du jeu. Comparaison n’est pas raison mais pas tort non plus.

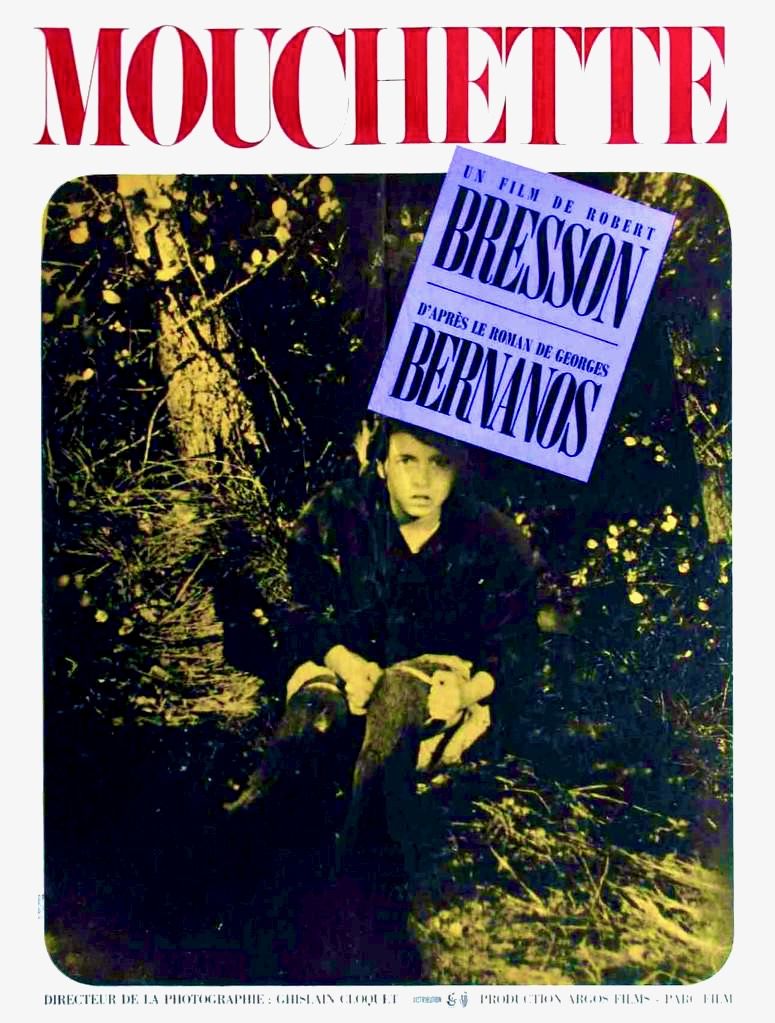

Le film :