Audiodescription in petto

« Ce film, je le connais, mais je n’y arrive pas toujours. »

Alain Bergala

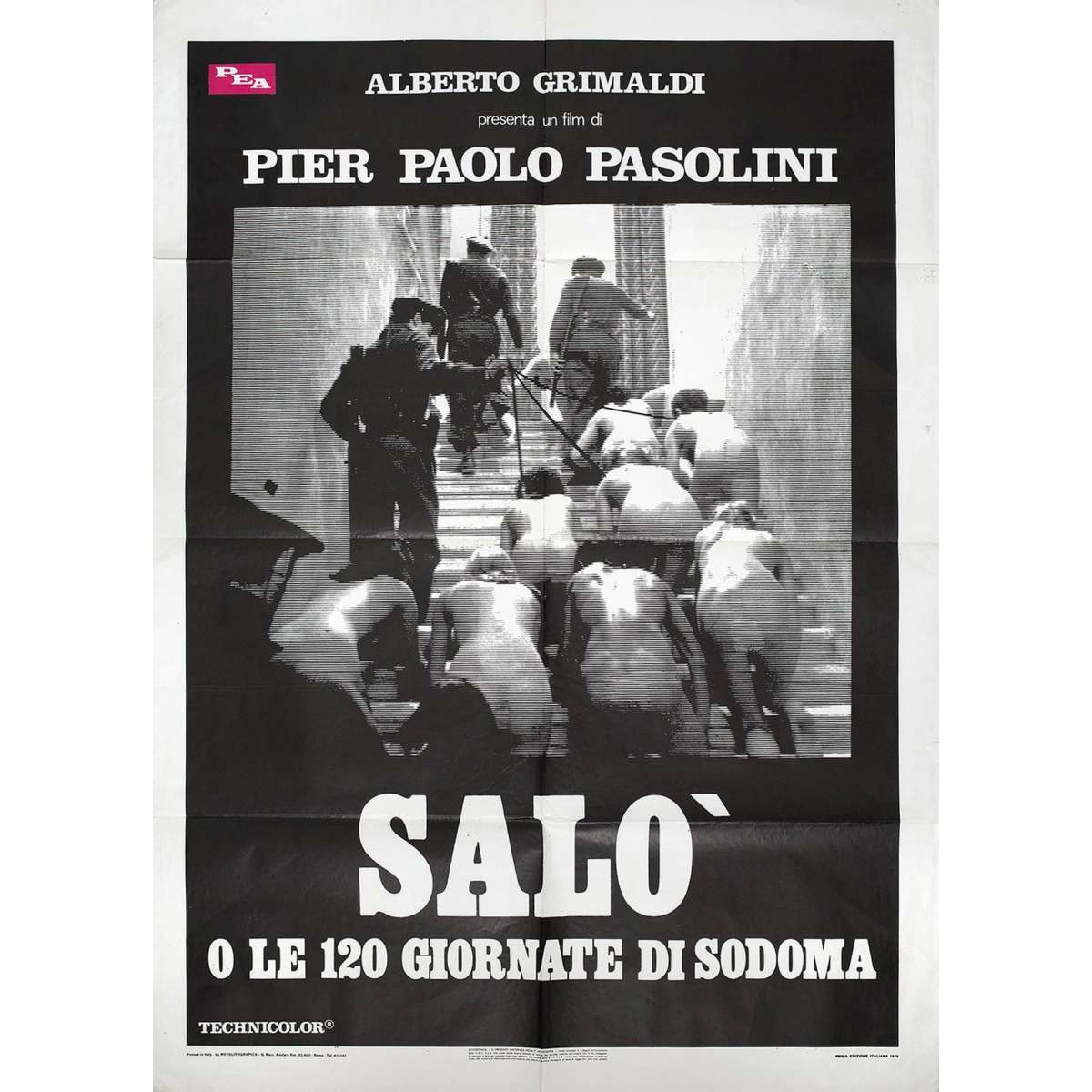

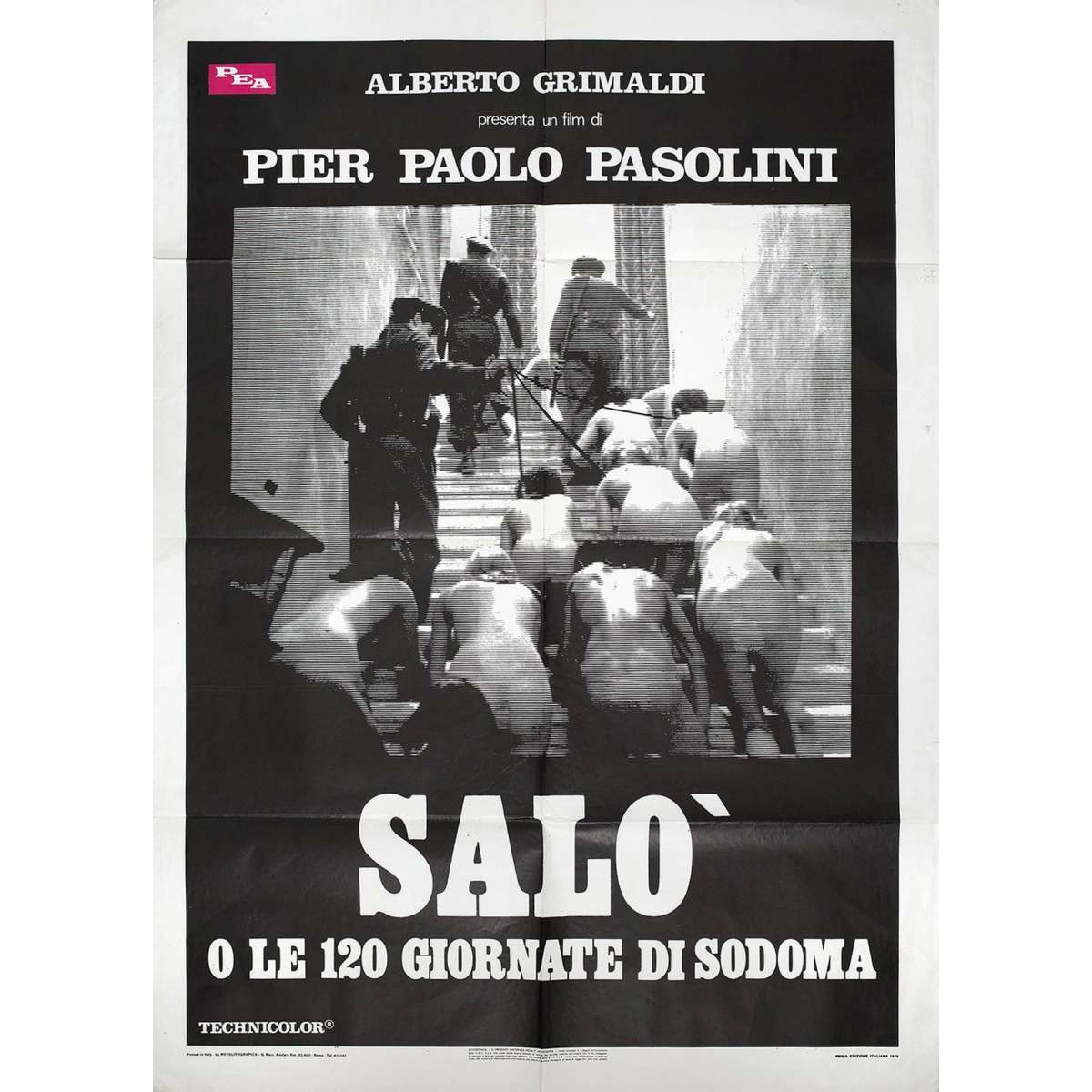

Il n’y a pas de lecture innocente de Salò, même la première ; les suivantes se contaminent les unes les autres d’horreur accumulée.

J’ai choisi Le Cercle du sang (dernière partie du film) parce que, enfin, tout s’achève et que d’une certaine manière on souffle, comme après une course intense sur un chemin difficile plein de pierres jetées dans nos jardins tranquilles. Me demandant, il est vrai, pourquoi il n’est pas nommé Cercle de la mort, le sang et son rouge étant symbole de vie. J’aurais pu m’attendre, si je ne savais de ce film que le film, à ce que les tortionnaires boivent le sang de la jeunesse pour s’approprier sa force et son ardeur.

Les palais sont beaux comme seuls savent l’être les demeures italiennes mais à aucun moment on ne trouve le loisir de se le dire. Regarder Salò est impossible, le voir est insuffisant et dans un cas comme dans l’autre on n’en sort pas indemne, tout juste capable de fumer une cigarette et boire un verre en silence dans la vanité de croire qu’on passe à autre chose : Salò ne passe pas.

Les palais sont beaux à l’extérieur. Dedans leur beauté se complique, la décoration s’ajoute à l’architecture et en tue la grandeur. Trop de tout, partout. Ma grand-mère aurait dit : « ça fait riche ». C’est pompeux et grandiloquent. L’ornementation profuse a perdu la grâce de ses références Art Déco. Les appliques ressemblent à des cornets à glace, les luminaires se boursouflent de cloisonnés laiteux soulignés de noir trop épais. L’ampoule nue qui tombe du plafond dans une des chambres des victimes a la simplicité pauvre des vêtements accrochés aux murs au- dessus des lits, il n’y a là que le nécessaire et sa nudité crue.

Les meubles sont sombres et lourdingues, malgré la légèreté prétentieuse des lignes qui se voudraient aériennes. Ils me font penser aux meubles du catalogue Crozatier dont j’ai longtemps écrit les textes et qui était destiné à convaincre les classes moyennes de se meubler pour moins cher avec autant de style que les classes supérieures.

Les peintures s’étalent en abondance proches du monochrome, référencées mais perverties, caricaturales des artistes qui sont censés les avoir faites : Leger devient pompier, Chirico vain au lieu de vide et les futuristes dépassés par un formalisme sans avenir.

On mange mais on ne voit pas les cuisines. On fume mais on ne voit personne vider les cendriers. On se pomponne mais on ne voit pas de salle de bain, on entrevoit un bidet dans le cabinet du baquet à merde où une jeune fille demande pourquoi dieu, qui ne mérite pas de majuscule, les a abandonnés. On fait des citations mais on ne voit aucune bibliothèque, aucun journal : les seuls « livres » sont le règlement et le cahier des punitions.

Étrangement, le président le juge et le duc apprêtés pour leurs noces sont habillés comme des vieilles femmes, comme pourraient l’être leurs mères, qui vont à un mariage et pas du tout comme des jeunes mariées conjuguant un savant mélange d’érotisme et de candeur. Tout est ridicule et vieillot, les robes longues et lourdes, les chapeaux avec voilettes et les fleurs accrochées au creux de l’épaule. On dirait si on était vulgaire (et « on » l’est toujours) qu’elles ne sont pas bandantes. Alors que les tenues des narratrices sont étudiées et plus élégantes que tous les autres costumes.

Dans cette dernière partie, la conteuse porte un ensemble de satin blanc, jupe et veste longues et droites, et sur les épaules une étole de renard blanc. Lorsque je la regarde cadrée à mi-corps ou en gros plan avec le brillant de ses bijoux et sa tiare de cheveux blonds tressés, je peux la trouver belle. Pourtant, pour parler comme on le fait aujourd’hui, ce n’est pas une belle personne. Pas plus que l’évêque dans son costume rouge et théâtral élargi par une tringle qui s’orne à chaque bout de cornes d’animaux. Une longue bande de petits miroirs enchâssés dans des cadres argentés lui descend sur le ventre et il porte une coiffure faite en feuillage vert sombre dont la symbolique m’échappe.

J’aimerais me dire que les belles personnes sont ces jeunes gens qui vont mourir : jolis costumes pour les garçons, robes grises souvent à carreaux pour les filles et, soudain, près du baquet plein de merde l’apparition de quelques grands cols Claudine enfantins. Ils ont été choisis par Pasolini pour être choisis par des monstres qui feront leur marché parmi ces corps interdits d’être. Ce ne sont pas des personnes ou à peine, si peu, si vite, en contrebande, et dieu qui ne mérite pas une majuscule les a abandonnés. Je les trouve un peu moins « objets » quand ils se dénoncent les uns les autres. La merde, cette boue tuera leur colère mais eux et nous seront passés par le cercle de L’Enfer.

Il n’y a dans ce chapitre de belles personnes qu’isolées du contexte par la narration ou s’isolant du contexte par la volonté.

Soudain une narratrice et la pianiste, Hélène Surgère et Sonia Saviange deviennent, ou redeviennent les actrices qu’elles furent dans Femmes, femmes de Paul Vecchiali à qui Pasolini rend hommage en leur faisant rejouer une jolie scène entre Guignol et Commedia dell’arte. Le sachant, dans mes lectures récentes du film, cette scène me faisait l’impression d’un courant d’air frais dans une pièce empuantie de lendemain de fête. Je ne me souviens pas de l’impression qu’elle m’a faite quand j’ai vu Salò (deux séances à la suite) à sa sortie. Ne connaissant pas l’histoire de cette mise en abîme, soulignée par l’infini d’un miroir, je n’avais pas, à l’époque, les moyens d’y trouver le bonheur qu’elle me donne aujourd’hui.

Pour ce qui concerne le personnage de la musicienne je n’ai changé ni d’impression, ni d’avis, ni de pensée. Depuis toujours elle est pour moi une des plus belles figures de l’artiste et pas seulement au cinéma. Elle accompagne, elle est là de dos dans un coin de l’image souvent habillée de gris. Elle est en noir, avec une fleur blanche, quand elle joue de l’accordéon, l’instrument universel des pauvres, après avoir été celle qui porte le plateau aux rubans bleus noués qu’on offrira à ceux qui iront à Salò, les autres mourront. Là, elle cesse d’accompagner, et c’est sa première et seule participation, presque innocente aux atrocités qui précèdent et à celles qui suivront.

Plus tard, en tailleur gris à long col, les manches un peu froncées aux épaules, elle est filmée de dos et de loin dans la salle des orgies vide. Elle joue quelques accords, se lève et traverse toute la pièce en largeur puis sort par une porte latérale. Elle traverse une première pièce et entre dans une chambre aux murs à motifs bleu sourd, va vers la fenêtre qu’elle ouvre, s’assied sur le rebord et en étouffant un cri muet de sa main droite elle l’enjambe et tombe.

Je pense à « Qu’ils crèvent, les artistes ! » de Kantor qui montre dans une somptueuse et longue danse macabre ce qu’un régime totalitaire fait aux artistes. L’artiste, personnifié et féminin (il faudrait parler plus de ce que devient La Femme dans Salò) n’a plus d’instrument pour accompagner l’horreur. Elle n’a plus ni le corps ni l’âme ni la tête ni le cœur à faire ça. Elle arrête et elle s’éteint.

Arrivent, les supplices et les assassinats. Pasolini par le cadrage et les dispositifs de vision inclus dans la narration nous tient avec sa douceur légendaire à l’écart du pire et c’est probablement ce qui permet de le penser, de se dire que ces choses sont arrivées, arrivent encore, arriveront toujours. La listes des supplices et des mises à mort est longue, il manque la guillotine et la chaise électrique. Le haut du fauteuil sur lequel les notables s’asseyent pour regarder le spectacle qui les comble leur fait comme une auréole. L’un d’eux retourne les jumelles : est-ce un moment de faiblesse ou pour varier les plaisirs ? Pendant ce temps, à la radio on entend Ezra Pound et Carl Orf. Une blague Carambar d’une rare bêtise ne détend pas l’atmosphère, au contraire.

Des jeunes gens armés jouent aux cartes. Deux garçons posent leurs armes et quittent la pièce pour entrer dans le petit salon où il y a la radio, l’un d’eux cherche un autre programme et choisit une musique de danse. Après un échange tout simple comme il y en a entre gens qui ne se connaissent pas ils dansent ensemble. J’ai lu, un peu partout, qu’il s’agit d’une valse. Pour avoir dans mes jeunes années subi la torture d’un cours de danse de salon je dis, très sûre de moi que le fox trot correspond exactement et à la musique qui les accompagne et aux pas qu’ils font. La petite amie de l’un s’appelle Margherita. Un nom de fleur, un nom de printemps, un nom de demain et de vie simple. Un moment de douceur après la narration terrible qui précède.

Les deux garçons me ramènent à La Ricotta et aux jeunes gens qui dansent un twist autour d’un buffet dressé comme une nature morte.

Un moment en couleur avant le noir et blanc de la narration terrible et magnifique qui va suivre. Comparaison n’est pas raison, mais pas tort non plus.

$

$