Ce que nous cherchons ici, c’est de comprendre ce qu’est une région naturelle, ou pays (pas une contrée, pas une maison), et de voir s’il est possible de faire subir au territoire ainsi en jeu un traitement fictionnel.

Tout le monde le sait : la frontière sépare et unit. Nombreux sont ceux qui voudraient que les frontières n’existent pas, pour des raisons aussi idéologiques que morales en réalité, mais chacun, en son for intérieur, sait pertinemment que si le monde (et en particulier le monde du vivant, mais aussi le monde physico-chimique du dehors que peuplent les êtres vivants) est un continuum, ses réalités, ses composantes, ses unités sont précisément des unités séparées les unes des autres. La vie elle-même se définit (avec difficulté, certes), comme un étant-séparé, une entité capable de gérer son dedans tout en se différenciant de son dehors : lorsqu’il y a indifférenciation avec le dehors, c’est la mort (la corruption de la mort, la rupture des membranes, la crevaison).

La question n’est donc pas tellement celle de la frontière, mais celle de la nature de la frontière. Que cherche-t-on à différencier : des langues ? Des ethnies ? Des religions ? Ou bien des espaces géographiques absolument et réciproquement discrets ? En effet il y a des frontières différentes (il y a de la frontière dans la frontière).

Souvent, surtout jadis, les frontières politiques tendent à traduire les frontières géographiques (celles des mers et des déserts, des fleuves, des crêtes et des vallées), mais l’histoire des hommes a très largement bousculé ces frontières semi-naturelles. Généralement on s’accorde à penser, du moins en Occident, en plus particulièrement en France, que la frontière ne sépare pas les langues, les ethnies, les religions : ce ne sont pas des composantes applicables à la notion, très discutée mais très abstraite, de Nation. Le citoyen qui forme le corps de la nation n’est pas citoyen sur des bases linguistiques, ethniques ou religieuses. Il n’en reste pas moins qu’un système de valeurs (même alternatives) construit un ensemble qui, s’opposant même pacifiquement aux autres, définit un dehors. Toujours le même créé de l’autre (il n’y a pas beaucoup de danger, aussi, à ce que le même et l’autre se mélangent et se perdent, puisque précisément l’un ne va pas sans l’autre). La frontière devient le passage privilégié vers l’autre.

Ainsi, il existe toutes sortes de frontières. L’objet de cette petite note consiste à formaliser peut-être, à décrire en tout cas un ensemble à la fois écologique, géographique, culturel que nous appellerons pour l’instant « région naturelle », ou « pays » (pour plus de commodité).

Région naturelle/pays, terroir, territoire

Notion floue, comme tout ce qui touche le territoire, le patrimoine, le terroir, d’autant plus floue qu’il y a une espèce d’aversion latente, en France, pour toutes les questions qui touchent à l’état comme à la nation, concept qui a tranquillement transité de la gauche révolutionnaire à l’extrême-droite dans l’inconscient politique collectif.

Et en effet lorsqu’on s’intéresse aux région naturelles ou aux pays, on constate que leur appréhension dans le champ théorique est souvent liée à une idéologie plutôt conservatrice pour ne pas dire réactionnaire.

Il s’agit donc d’être prudent, en maniant ces termes, mais il s’agit aussi d’affirmer positivement l’intérêt de considérer ces espaces géographiques, et notamment en précisant d’emblée ce qu’ils sont et pourquoi ils sont un niveau d’organisation pertinent.

Région naturelle/pays, terroir et territoire : ces notions se recouvrent-elles ? Nous ne savons pas, et il est très difficile de bien comprendre leurs différentes acceptions. Disons pour l’instant qu’elles sont plus ou moins équivalentes.

Le mot de pays (qui est à l’origine de la région naturelle), dérive du pagus gallo-romain, mais ceci n’est valable qu’au sein de la zone correspondant à l’influence de la Rome républicaine et impériale, et de la successive domination culturelle de l’Église romaine catholique. Et donc particulièrement en France1.

Cependant, il y a source de confusion dans le mot même qui est d’une part synonyme approximatif d’état ou nation (les pays du monde) mais aussi dans la récupération, toute française, du mot dans la réforme des territoires incarnée par la loi dite Pasqua-Voynet2. Ces lois ont créé le concept de pays, qui n’est pas une unité administrative politique, mais un découpage territorial dédié à des projets d’aménagements (environnementaux, agricoles, socio-culturels), au même titre, par exemple, que le territoire des Parcs naturels régionaux, ou celui des programmes unio-européens. Si ces pays, aux élus volontaires, ont pu s’appuyer sur des réalités voisines des régions naturelles, c’est-à-dire rassembler une certaine identité paysagère, culturelle et sociale, le « bassin de vie », ils ont également souvent créé des entités de toute pièce, selon les desiderata et les influences des représentants locaux. Les pays, pour plus de commodités, se sont également superposés parfaitement aux communautés de communes déjà existantes3.

Le mot de terroir est intéressant, bien qu’il véhicule cette connotation réactionnaire, liée sans doute au mot de « terre ». L’usage est également très nettement agronomique ou agroalimentaire, et lié à des productions agricoles particulières, et en particulier au vin et à ses cépages4. On se dirigerait volontiers, alors, vers le mot de territoire, mais celui-ci, outre l’acception écologique d’espace occupé par le ou les membre(s) d’une espèce, présente une forte connotation organisationnelle : le territoire est un espace géré, un espace souvent humain, un espace impliquant une fonctionnalité de l’espace : c’est une terre que l’on habite. Il est celui de telle espèce animale, par exemple, mais aussi celui de chacun de nous lorsqu’il réalise les fonctions d’habitation : se nourrir/travail, se déplacer, se reproduire/loisir.

Il est toutefois important de noter que cette visée souhaiterait dépasser le simple paradigme de la modernité, quitte pour ce faire à « revenir », en effet, à la manière d’un René Char, à un état prémoderne du monde, c’est-à-dire avant l’impérialisme européen et occidental, l’hégémonie de la raison au détriment d’autres appréhensions du réel possibles, et le mythe d’un infini progrès incarné par le libéralisme, d’abord sous sa forme capitaliste, et ensuite sous sa forme délétère du néo-libéralisme globalisé.

Nature et forme de la région naturelle

Composantes

On pourrait s’amuser à lister l’ensemble des composantes d’un pays, et mettre à jour les connaissances sur le sujet.

◉ Composantes physico-chimiques. La géographie les étudie depuis toujours : le relief, la géologie, l’hydrologie, mais aussi la continentalité, la pédologie (les sols), etc. ;

◉ Composantes écologiques. Il s’agit de vérifier les données biogéographiques, en particulier, non pas seulement des peuplements (des espèces) mais des cénoces (des groupes d’espèces) comme les étudie la phytosociologie, ou phytocénotique, sur le modèle de la zoocénotique. Malheureusement, la biocénotique est un secteur d’études scientifiques qui a connu un fort déclin, sauf pour les plantes. L’enjeu principal est la compréhension des séries de végétations (la dynamique naturelle des successions de végétations) et des climax (l’aboutissement naturel des séries de végétations, le plus souvent la forêt, mais pas seulement). La phytosociologie possède une histoire riche (depuis les théories fondatrices de Braun-Blanquet et Tüxen, les actualisations et travaux de Guinochet, Royer…) et rassemble plusieurs courants (écoles estonienne, russe, suisse, éventuellement américaine) dont nous paraissent particulièrement les articulations de la phytogéographie et des séries de végétation (Gaussen, Ozenda) et de la phytosociologie synusiale intégrée (Julve, Gillet, de Foucault).

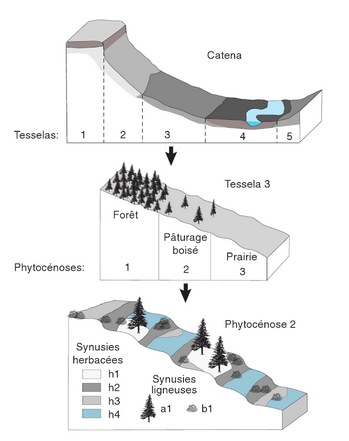

◉ Composante paysagère. Lorsqu’on a dit que le paysage appelait la pluridisciplinarité, on n’a pas beaucoup avancé. Le pays peut se confondre avec le paysage. Nulle entité plus vague que le paysage, qui associe des données locales objectives (géologie, végétations) et des pratiques anthropiques (cultures, constructions, voies de communication). En un certain sens, région naturelle et paysages se font écho, mais on peut convenir que le paysage est une unité de base du pays : il y a plusieurs paysages possibles dans un pays. Les travaux de la symphytosociologie (Géhu), qui considère des ensembles intégrés de végétations (concepts de tesselas, unité géomorphologique, et de catenas plus ou moins synonyme de bassin versant ou d’écocomplexe) (Rivas-Martinez), est une approche qui a au moins le mérite de découler parfaitement de la précédente (figure).

Les séries forestières sont une autre version de l’analyse paysagère ; il existe des régions naturelles, encore plus restreintes, associés aux peuplements forestiers, à l’Institut Forestier National (IFN) : les sylvoécorégions ; souvent en ce sens toutefois, on s’arrête au climax forestier d’un secteur défini ; l’unité de base est la station forestière5.

◉ Composante anthropique, pour simplifier, que l’on peut à nouveau diviser en nouvelles sous-composantes :

▪ Sous-composante agricole. Fruit des précédentes, les cultures et activités liées (comme la chasse et la pêche) sont dépendantes du sol et du climat et de l’orographie, et donc de la série de végétation et du complexe édaphogéologique où elles prennent place. Bien sûr on peut toujours cultiver n’importe quoi n’importe où, et de plus en plus, mais dans une logique du moindre effort et surtout pour des raisons économiques, le lien entre le sol/le climat et la production est évidente. L’élevage est également une composante essentielle : le couple bovin versus ovin/caprin structure le territoire aussi certainement que celui, plus vulgaire, de plaine versus montagne.

▪ Sous-composante architectonique. Telle roche, tel climat produit telle production de matériaux et tel agencement des espaces habités, des espaces de travail, des espaces de productions, mais aussi des lieux sacrés, des lieux de loisirs, des lignes de déplacements et de la voirie, etc. La maison en serait l’unité de base (voire la maison paysanne, dans le sillage de la géographie humaine de Paul Vidal de la Blache, cf. Jean-René Trochet).

▪ Sous-composante historique et socio-politique, qu’on évoquera à peine, car cela nous emmènerait trop loin. Évidemment les évènements historiques, les guerres, les famines, les invasions, etc. modifient durablement les pays. Ce vaste chapitre intéresse les sciences humaines et sociales et en premier lieu l’histoire. L’unité principalement pertinente semble être la structure familiale, telle que définie par Emmanuel Todd : une stratification sociétale puis politique s’ensuit, comme il a pu le montrer sur différents sujets d’actualité.

◉ Enfin il convient de souligner que toutes ces notions se mélangent dans une complexion phénoménologique qui pourrait tirer sa force de la notion d’écoumène chère à Augustin Berque : le monde n’est pas seulement physico-chimique, ni seulement bioécologique, ni même seulement technico-philosophique, il est aussi symbolique, par le biais du langage qui sert à manipuler le monde. Même s’il n’est pas à la mode aujourd’hui, les avancées audacieuses du Heidegger d’Acheminement de la parole nous aideraient dans cette voie, au même titre que la pensée de la mésologie proposée par Berque.

◉ L’idée aussi qu’une esthétique puisse résulter de l’étude, que donc l’étude des formes est centrale, nous paraît également cruciale (Henri Focillon).

Nombre, taille, dynamique des pays

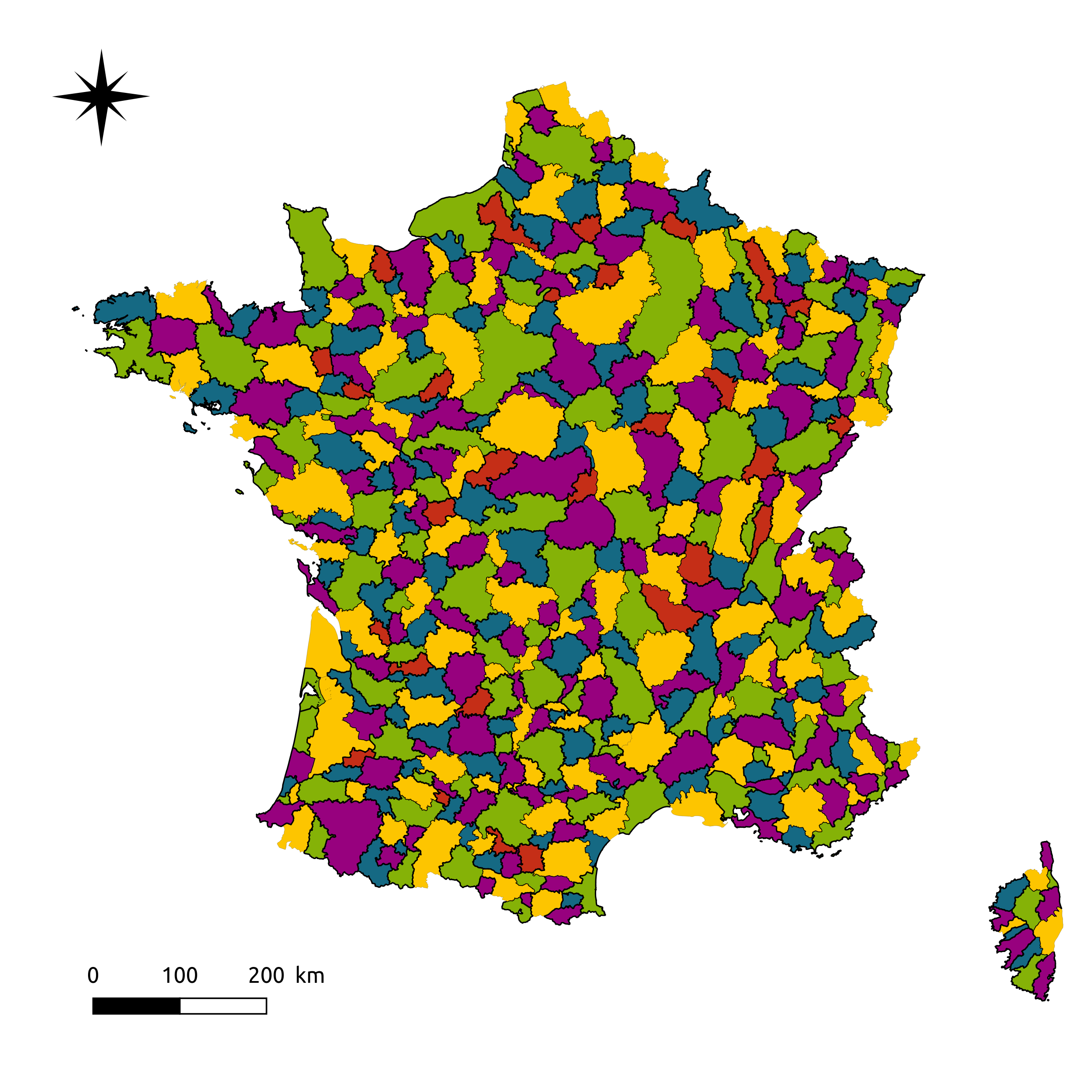

Les microrégions, les régions naturelles, ont une taille raisonnablement humaine : si les départements sont façonnés pour permettre des déplacements à cheval qui n’excèdent pas une journée, les pays pourraient presque être parcourus (traversés) par un homme à pied dans le même laps. Et si l’on regarde la carte (ci-dessous), en effet, elles sont à peu près équivalentes. Bien sûr certains massifs montagneux présentent des pays plus vastes, mais c’est surtout les grandes plaines du nord qui présentent les territoires les plus étendus (en effet, il y a peu de changement du tissu sur de nombreux kilomètres et pas d’accident naturel pour séparer des entités potentielles).

Ensuite il convient de se demander si les pays, comme toute chose dans ce monde, sont sujets à évolution. C’est très étonnant que des survivances médiévales, préclassiques, et même plus anciennes encore (les pagus) aient survécu et soient passées au travers d’au moins quatre ères historiques (Antiquité, Moyen Âge, Âge classique et notre Contemporain). Les pays changent, avec le temps, par adjonction ou exclusion d’une portion (comme une commune par exemple), et on peut imaginer que le flou actuel entre pays naturel, pays au sens de bassin de vie et communauté de communes pourra générer de nouveaux territoires ; il n’y a qu’à songer à la manière dont les départements ont efficacement infiltré les imaginaires collectifs : leurs habitants se les sont appropriés.

Enfin, plusieurs essais de dénombrement et cartographie des régions naturelles existent. Les cartes qu’on peut trouver peuvent, en tout état de cause, servir à une première campagne artistique, du type de celles que nous avons initiés, séparément. Bénédicte et Jean-Jacques Fénié en dénombrent 546 ; Frédéric Zégierman, surtout, parce qu’il est géographe et présente le pays dans sa complexité, en dénombre 426 avec 1800 unités naturelles6.

Pour notre part nous nous appuyons sur la carte des terroirs de l’écologue Raphaël Zumbiehl, légèrement revue et corrigée.

Deux lectures des pays

Eric Tabuchi expose ainsi son travail sur le site qu’il partage avec la plasticienne Nelly Monnier, l’Atlas des Régions Naturelles (ARN).

Celui-ci « s’attache à décrire photographiquement les quelques 450 « pays » qui composent le territoire français et dont les frontières ne sont pas administratives mais géologiques, historiques, linguistiques ou culturelles. Ces limites, si elles sont parfois incertaines, n’en dessinent pas moins des entités aux particularismes que l’ARN s’attachera à documenter, classer et archiver sur le site qui lui sera bientôt dédié.

Ce travail, qui systématise une pratique photographique commencée il y a plus de dix ans, s’inscrira plus encore dans la durée puisqu’il demandera certainement une autre dizaine d’années et quelque chose comme 25 000 photographies pour atteindre son terme. »

Benoît Vincent propose pour chaque pays une forme singulière, qui est le fruit d’une rencontre plus ou moins longue sur place : une autogéographie (tel est le genre placé sur la couverture de GEnove, sur la ville de Gênes), avec le dehors. A ce jour, il a travaillé à la Haute-Provence (Baronnies-Tricastin) dans Farigoule Bastard (roman) ; ses pérégrinations naturalistes lui ont donné à traverser le Haut-Jura, le Langrois et le Perthois, les Corbières, le Lévézou, la Flandre, les Maures, Paris ; en 2018-2019 il fréquente assidûment les terroirs limitrophes de la région Centre-Val de Loire (Beauce, Berry, Perche, Brenne, Chinonais, Touraine, mais aussi Pays Fort, Boischaud Sud, Gâtine tourangelle, Gâtine de Loches, Richelais, Thymerais et Drouais)… Les cérofictions, néologisme issu du kairos, des fictions écrites par la rencontre hic et nunc de l’auteur avec les espaces (et les temps) généralement nouvellement découverts – la gageure étant de réussir à capter en peu de temps et peu de déplacements une espèce d’essence, même très subjective, du pays. La cérofiction a pour ambition de proposer l’équivalent d’une photographie dans le domaine de la fiction. Elle ne nécessite pas de longues dérives à la mode situationniste (aion, mais elle n’en est pas totalement indemne), et encore moins de résidence liée à la maison, au foyer ou au travail (chronos, mais elle peut aussi en tirer profit). C’est une notion floue, expressément floue, qui trouve dans ce flou le sel de sa forme. Chaque fiction adopte d’ailleurs une forme qui lui est propre et qui, assez logiquement, devrait correspondre au lieu évoqué.

En définitive les pays, sont des territoires passionnants précisément car il s’agit de territoires vécus, c’est-à-dire de territoires humains, où l’être humain habite aussi bien en tant qu’individu qu’en tant que groupe social voire en tant qu’espèce, depuis la nuit des temps, et en sont, finalement, un peu comme sa prolongation (qui disait cela ? l’environnement comme un organe extérieur) : une maison pour l’espèce.

A ce titre l’art géographique ne peut qu’y trouver une certaine familiarité, ou en tout cas les conditions idoines de son expression.