Suite de l’entretien, entamé ici, avec Arno Bertina — où il est question de cinéma, de photographie et de bande-dessinée, mais aussi du ruban de Möbius, mais pas du chat de Schrödinger (mais de la coccinelle de Gotlib, en revanche, si).

HS — Dans un entretien donné au Matricule des Anges, lors de la parution d’Anima Motrix, Thierry Guichard te demandait « Pourquoi ne finissez-vous pas certaines [de vos] phrases par un point ? » Paradoxalement, là, c’était très formel, à la limite “facile” (j’emploie à dessein cette grossièreté)… Ici, dans Je suis une aventure, on attrape quelque chose de plus compliqué, on a moins de petits jeux formels : est-ce que ce n’est pas, ça aussi, une manière d’avancer dans son œuvre, d’enlever les choses les plus évidentes — les inepties, comme tu dis, même si elles n’en sont pas — et de rendre justement la coexistence du réel et de l’imaginaire, de la vérité et du mensonge, etc.

AB — Le truc c’est que dans Le Dehors, dans Apoggio et Anima Motrix, le travail formel était parfois très visible, spectaculaire. Ce travail sur les cadences de la phrase et le déroulé du récit était lié dans mon esprit à l’ambition polyphonique des livres. Il s’agissait de faire en sorte que le livre soit un creuset pour les voix, une assemblée, il fallait que « les formes héritées » soient éclatées par ces voix, cet éclatement devenant le signe qu’elles ont pu se faire entendre. Pour Je suis une aventure, bizarrement – voire paradoxalement – l’ambition s’est déplacée. L’enjeu n’était pas polyphonique à proprement parler. C’est ce qui explique que le livre soit un peu moins déconcertant, par exemple sur le plan syntaxique, voire même au niveau de son architecture. Je n’ai pas renoncé à ce travail formel, je n’ai pas muri (« Ça y est, il a enfin muri, il arrête de nous emmerder »), ce n’est pas ça non, mais l’enjeu se déplaçant, le livre prend une autre forme et il se trouve qu’en l’occurrence ça va dans le sens d’une plus grande accessibilité.

HS — Et pour rester sur la polyphonie et la coexistence de ces mondes plus ou moins réels, est-ce que tu aurais l’ambition du cinéma, est-ce que tu vois ça comme du cinéma ? Est-ce que le cinéma ne serait pas une meilleure forme pour exprimer ça, et permettre de dépasser le cadre de la phrase et du monologue intérieur ? Et la question qui se situerait derrière serait : y a-t-il des cinéastes ou des films particulièrement proches de ce que tu recherches ?

AB — Je n’ai jamais trop parlé de ça, et ça m’intrigue. Je ne suis pas du tout cinéphile. Je ne vais que trop rarement au cinéma. Concrètement, en trois ans, j’ai dû y aller moins de dix fois, malheureusement. Mais je pense beaucoup en termes d’images qui ne seraient « avant » ou « sous » les mots… Si on me donnait les moyens de faire un film – je ne parle pas de budget, mais une équipe, je me précipiterais ; je bloquerais trois années de vie et ne ferais que ça. Pourquoi ? Pour des raison littéraires : travailler le montage d’un livre (sa forme, la disposition des chapitres, les différentes tonalités, la lumière, les raccords, etc.), n’est en rien différent, à mes yeux, à mes oreilles, de l’art du montage cinématographique. Je travaille l’architecture du livre comme un cinéaste travaille la forme de son film, et sur ce plan je me nourris autant d’écrivains et de livres que de films – sur cette question ceux de Godard et de Desplechin par exemple, dont les faux raccords, dans Rois et reines, sont tout à fait dingues, beaux. Après, je pense que pour ce qui m’obsède – cette intention polyphonique, non, le livre, la littérature, l’écriture, permettent des choses plus vertigineuses. Evidemment la polyphonie intéresse le cinéma – je pense à Debord qui multiplie les pistes en proposant dans une séquence, son texte en voix off, le sous-titrage du film dont il cite un extrait, la V.O de l’extrait en question qui peut être un passage dialogué, etc. C’est d’une richesse, d’un feuilleté incroyable… Mais ce sont des expériences marginales.

HS — Un cinéaste comme David Lynch ?

AB — Sur la question polyphonique je ne crois pas, mais sinon, oui ! Mulholland Drive pour moi c’est… Si je faisais un top-ten des œuvres qui m’ont bouleversées, stimulées, tous arts confondus, Mulholland Drive serait dedans. C’est un miracle ce film, car il s’est tout de suite imposé comme un classique. Je n’aime pas Lost Highway, ce film m’a dégouté lorsqu’il est sorti en France. Je trouvais un peu malhonnête ou facile l’utilisation des climats angoissants. Inland Empire m’a semblé pauvre en n’étant que dans le registre du cauchemar ou du fantasme, mais Mulholland Drive c’est le chef d’œuvre absolu, il y a tout (depuis les images sucrées ou niaises du début jusqu’au vertige identitaire débouchant sur l’effroi). (J’espère me tromper pour les deux autres.)

Mulholland Drive pourrait être un modèle, oui. Mes premiers livres étaient déjà parus, je crois, je ne sais plus quand est sorti le film… Peu importe : c’est une œuvre qui n’a pas fini de me nourrir, de me tirer.

Alors en fait pourquoi tout ça ? Quand j’étais gamin, à partir de mes dix ans, la photographie m’a passionné, et jusqu’au lycée elle a façonné mes… comment dire… disons mon rapport à l’esthétique – pour faire large. Quand j’écris, je suis un photographe frustré. J’essaie par exemple de décrire une certaine qualité de lumière, une certaine ambiance que seule la photo peut rendre de manière immédiate, et pourtant moi je voudrais à tout prix arriver à mettre en mots la sensation que j’ai reçue des yeux. Je sais que ce n’est pas possible parce que c’est le bien propre de la photo mais je m’emplafonne cette impossibilité de livres en livres.

Tu vois, je n’ai pas la culture du cinéphile mais j’ai celle de l’image. Je passe mon temps à découper des photos partout, j’ai des caisses de photos parues dans la presse, de livres de photographies que j’épaissis à coup de post-it. Je me demande à chaque fois : qu’est-ce qui se passe dans cette image pour qu’elle me retienne comme ça ? Un rapport à l’érotique. Tout d’un coup, un corps. Un univers de sensations, telle ou telle lumière, un jeu de lignes, tout cela condensé en une image que l’œil peut saisir dans sa complexité en deux ou trois secondes. Tout d’un coup la présence a une force éclatante, presque irritante ; une force qu’ensuite je rêve de couler dans une phrase.

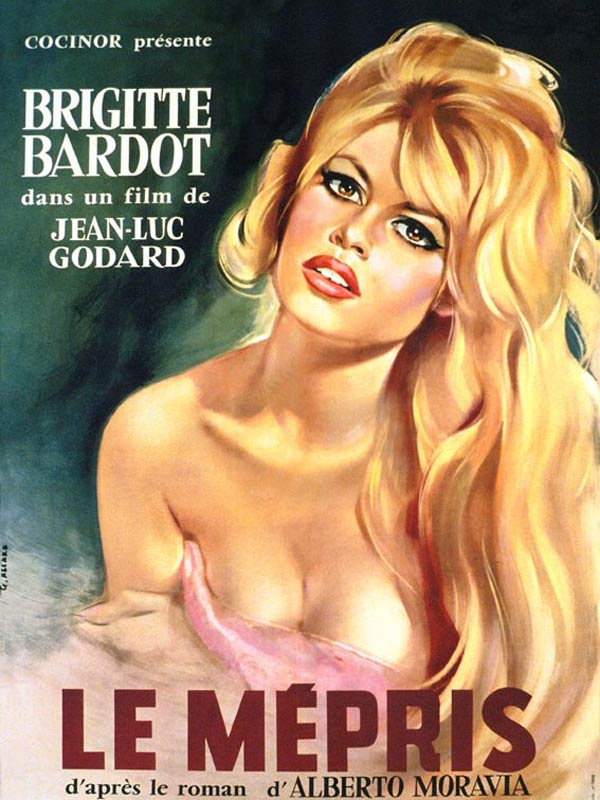

Comme ma passion c’est l’écriture, quand j’aime le cinéma ce n’est pas en cherchant quelque chose qui me ressemblerait. Bien plutôt quelque chose qui m’emmènera ailleurs, sur des terrains où je n’ai plus mes repères, dont je pourrais ramener quelque chose qui excitera l’écriture. Tu vois ? C’est pour des fois aller vers… Je disais Mulholland Drive. Les deux autres chefs-d’œuvre qui m’ont énormément marqués, c’est Pierrot le fou et Le mépris. Ça, alors là ! Bon il y a plein d’autres films de Godard que j’aime (JLG/JLG par exemple, m’a beaucoup plu quand il est sorti), mais il n’y en a aucun que j’aime autant que ces deux là. Ce sont des classiques, je n’invente rien en disant ça, je ne fais que me raconter. Le mépris j’ai dû le voir quatre ou cinq fois… tout me sidère dans ce film… Le silence, une certaine épaisseur physique, l’Italie… tout me bluffe. Et Pierrot le fou que j’ai mis plus de temps à aimer, et que j’aime peut-être intellectuellement, enfin, c’est-à-dire… A cause de son climat mélancolique, Le mépris me parle aux tripes, vraiment. La légèreté de Pierrot le fou m’attire plus mais elle me parle moins, peut-être.

HS — Le mépris, c’est de la photographie, aussi…

AB — C’est de la photographie et de la mélancolie, tu vois, et cette mélancolie à la fois désœuvrée et tragique me parle beaucoup. Alors que sur un plan qui nourrira plus mon désir d’écrire, je mets Pierrot le fou à la première place, parce que dans ce film Godard tente tellement plus de choses ; il y l’humour complètement brindezingue, il y a les blagues potaches, il y a le truc tragique, où dans Le mépris il n’explore qu’une seule tonalité. Ces deux trucs-là me nourrissent de manières très différentes.

Il y a enfin deux derniers films que je voudrais citer. Le premier date de 2004, c’est un film de Nicolas Sornaga, Le dernier des immobiles qui a été chroniqué quand il est sorti en salle mais qui est resté quand même confidentiel. Je donnerais tout pour faire une œuvre aussi folle que celle-là, aussi gracieuse et échevelée. J’ai le sentiment d’y aller, ce qui me réjouit, mais je n’y suis pas encore. Si on tournait un film à partir de Je suis une aventure, je voudrais que cela donne quelque chose comme Le dernier des immobiles. Et le cinéaste avec lequel j’aimerais travailler est Albert Serra, dont le premier long métrage est une adaptation magnifiquement libre du Quichotte. Je ne parle pas espagnol : Honor de cavalleria. Je l’ai vu quand il est sorti. On ne voit que Don Quichotte et Sancho Pança, personne d’autre, et pendant une heure et demie il ne s’adresse presque pas la parole. On les voit errer dans la campagne, dans la forêt… Une heure et demie de plans de nature, une bande-son qui n’enregistre que le bruit du vent dans les herbes, l’eau des rivières, etc. Ça ma scotché. Le truc contemplatif, le rapport à la nature, l’épaisseur des corps… J’ai donc envie de lui écrire, j’ai deux scénarios originaux à lui proposer. Et j’adorerais travailler Anima motrix de cette manière-là, très silencieuse, peu de dialogues, que la fuite de mon personnage. Bref. Je suis loin du cinéma mais quand j’en suis près j’en suis vraiment très près : ça peut me nourrir et me stimuler autant qu’un très grand livre.

HS — Et pour revenir sur la photo, qui est liée au cinéma, on constate ce travail de plus en plus important que tu réalises en collaboration avec des photographes.

AB — La surprise de 2009 ! C’est venu un peu avec Anastylose écrit ou composé à la Villa Médicis car j’ai ensuite retravaillé avec le même photographe, Ludovic Michaux, ainsi que – la même année – avec le collectif Tendance floue. Puis il y a eu le travail autour des photographies de Frédéric Delangle, de Christian Garcin (Le minimum visible, Le bec en l’air, 2012), d’Emmanuelle Coqueray, de Sébastien Sindeu (Détroits, Le bec en l’air 2012) et bientôt (en février prochain) Numéro d’écrou 362573 (Le bec en l’air) à partir des photos d’Anissa Michalon. Ce lien avec la photographie n’est pas justifié par cette passion que je décrivais tout à l’heure, qui a occupé toute mon adolescence. J’aborde ces collaborations-là depuis la littérature ; la question qui me fascine était à l’horizon du blog que j’ai tenu cet été (sur la préparation de Numéro d’écrou 362573) : comment faire pour que texte et image construisent quelque chose ensemble en n’allant pas sur le même terrain. Comment faire pour que ces deux approches restent très différentes dans le livre, et, au final, réellement indissociables. La borne S.O.S. 77 avec Ludovic Michaux a été une expérience fondatrice mais au bout du compte j’en suis venu à me dire – deux ans après la parution du livre – que les photos de Ludovic sont suffisamment parlantes pour être publiées toutes seules, et mon texte aussi je crois. Ça m’a embrassé. Là, maintenant, tout ce que j’écris pour les photographes doit être indissociable de leurs photographies. Je veux que le lecteur/spectateur n’y voit qu’une seule et même forme bizarre.

HS — Ça m’évoque ce que tu disais sur le blog, dans le texte « Qu’elles n’aillent pas trop bien ensemble ».

AB — Exactement. Ecrire ce texte m’a beaucoup apporté.

HS — Quand tu parles des deux chanteurs, ce qui est intéressant dans le collectif, c’est la friction ; d’ailleurs dans le monde et la vie en général…

AB — J’ai parlé dans Appoggio d’un duo de Sinatra avec Bono… je l’écoutais beaucoup, je l’aimais bien cette chanson, puis j’ai fini par la prendre un petit peu en grippe ; ils ne l’ont pas enregistrée ensemble, quelque chose ne colle pas. Sinatra chante comme d’habitude alors que Bono fait vraiment la pute dans cette chanson, il prend cette espèce de voix de tête qu’il a… Or il s’agit d’ I’ve got you under my skin, c’est donc très amoureux, très érotique, et Bono se comporte comme une chatte. Il va chercher Sinatra, mais Sinatra n’est pas du tout gêné par ça parce qu’en réalité il n’est pas là, pas dans le même studio, ni même dans la régie du studio, ni même dans la même ville. L’un enregistre à New York, l’autre à Londres un mois plus tard. Résultat : il ne se sent pas bousculé par cette espèce de désir homosexuel que manifeste Bono – qui n’est qu’un jeu dans la chanson, évidemment. Je me dis là il n’y a pas de friction, la façon qu’a Bono de chanter ne met pas Sinatra hors de ses gonds. Ça aurait pu être n’importe qui d’autre, ou une tout autre interprétation. Là le but du jeu : que les photos me fassent sortir de mes gonds, que le texte déplace le discours du photographe et que ces discordances, surtout, ne soient pas résolues. Ça fait livre, ça fonctionne bien ensemble et, pour autant, nous n’avons pas cherché a faire un puzzle. Il peut y avoir des trous.

HS — C’est ce qu’on va voir dans Troisième territoire, réalisé avec Frédéric Delangle. Là aussi c’est assez étonnant de voir à la fois le lien entre les deux et la distance entre les deux formes. On sait que le texte ne doit jamais être une illustration de la photo, et réciproquement. Il y un beau texte de Quignard là-dessus, et que disait Flaubert, c’est déroutant et c’est ça qui est bien, tout le boulot va être pour le lecteur ou le spectateur de créer ces liens-là. J’en profite pour glisser une autre question tout de suite…

AB — Résultat : quand on est deux on est déjà plusieurs, car les problèmes ou les frictions générées par le photographe et l’écrivain donnent un rôle éminemment créatif au lecteur, il y a beaucoup de place pour lui dans ce type de livres, on attend beaucoup de lui.

HS — Oui parce qu’il y a des vides, des interstices à occuper, quoi. Tu as parlé de lire et d’écrire, ça me fait penser à ça : quelle place laisses-tu… bon j’ai au moins trois questions qui tournent autour de ça, et en plus il va falloir changer la bande comme disait Claire Parnet, on a déjà fait une heure… [Changement de bande] Quelle place, donc, laisses-tu au lecteur dans ton travail ?

AB — Encore un mot sur la photo et je te répondrai ensuite : Troisième territoire est un projet avec Frédéric Delangle qui a réalisé des diptyques à partir de vues urbaines (Europe et pays en voie de développement). Il y a donc déjà la complexité de ce qu’il propose ; moi j’écris un texte qui fait du diptyque un triptyque, une très courte nouvelle. C’est encore perfectible, ça va devenir un livre dont je serai, je crois, très fier car je crois avoir réussi à être à la fois très proche et très loin des images, dans un rapport de très grande étrangeté et de très grande familiarité à ces photos. Comme il s’agit de vues urbaines, j’ai voulu aller sur le terrain de l’intime. Enfin je ne saurais plus dire si c’est de l’ordre du projet ou de l’intention, mais… ça me semblait pertinent : tu vas travailler, tu passes dans la ville, Montélimar ou Paris, tu rentres chez toi… Il est totalement illusoire de penser que chez toi c’est l’intime et que le dehors c’est le dehors ! Evidemment si tu viens de faire l’amour tu ne sors pas de chez toi de la même faon et tu ne regardes pas les gens de la même façon. Et à l’inverse, le stress généré par un certain dehors (urbain, routier) ou l’agressivité, ou la bêtise, évidemment nous les ramenons souvent chez nous. Montrons de quelle manière les lignes géométriques qu’il articule ont leur prolongement dans la vie intime. J’ai pris le pli de faire ça, sur la vie sexuelle ou sentimentale de différents couples. Je regardais les diptyques et je me disais « Tiens, ça, par exemple, cette bretelle d’autoroute qui fait des méandres à l’intérieur de la ville, et la photo en regard (l’entrée d’un tunnel), ce sont des courbes qui tentent de se faufiler entre des immeubles, entre des trucs. Je vois quelqu’un qui se déhancherait pour éviter un obstacle, je me dis « C’est l’image même d’une forme de mobilité, un ruban de Möbius ». Qu’est-ce que ça veut dire, le mouvement, la mobilité les contorsions, dans une vie sexuelle ? Et le texte commence à s’écrire, l’instant d’un couple où il est question de ça.

HS — Ah, le voilà le ruban de Möbius ! Tu en parles à plusieurs reprises, même dans Je suis une aventure ; c’est une forme qui semble particulièrement t’inspirer en ce moment ?

AB — C’est d’abord une sorte de vertige physique, plastique ; je ne comprends rien à ce truc-là. Mais je le prends comme une métaphore peut-être valable de ce truc que je cherche dans Je suis une aventure et qui était un peu à l’horizon de Ma solitude s’appelle Brando : des pensées non-contradictoires. C’est-à-dire… Et là maintenant je creuse ça, parce que je le dis dans Troisième territoire avec Frédérice Delangle : les contradictions n’existent pas.

HS — Tu le dis dans le blog aussi…

AB — Oui. C’est mon obsession des deux dernières années. Je vois à quel point ce truc sera fécond. Je m’en fous si philosophiquement ça ne tient pas la route. Pointer une contradiction est une façon trop courte de voir les choses, une façon de les arrêter : « Tiens ce truc-là ne fonctionne pas avec ce truc-là », alors qu’en fait si, tout fonctionne avec tout. Je veux supprimer le mot « contradiction » de mon vocabulaire (j’insiste : de « mon » vocabulaire) pour m’obliger à toujours chercher comment les choses fonctionnent les unes avec les autres, y compris sur le mode du conflit. Mais le conflit c’est déjà fonctionner ensemble, c’est déjà créatif ou créateur, c’est déjà du récit, du mouvement.

HS — Ce que ça m’évoque moi…

AB — Comme le ruban de Möbius n’a qu’une seule face, c’est la fin de la contradiction. C’est une figure très bizarre qu’on a envie de considérer comme une contradiction et plus on l’observe plus on se rend compte qu’il assume la possibilité d’échapper à des pensées schématiques qui opposent les choses, au lieu de voir comme elle travaillent ensemble.

HS — Paradoxalement on le voit, ce ruban, il existe. On peut même en fabriquer un. Il est représenté, et c’est fou.

AB — Oui, ce n’est pas une lubie. Et ta remarque est importante parce que tu sais que tu es face à un pan de réalité, tu as l’impression que ce pan est un tout continu quoi, que c’est un grand drap et tout d’un coup quelqu’un te montre ça et boum ! tout d’un coup tu ne comprends plus rien. De la même façon que les anges sont des intercesseurs, cet objet-là permet d’accéder à une sphère où les choses ne sont pas contradictoires. Un fantôme ce n’est pas contradictoire avec la réalité…

HS — Les double-fonds, les portes dérobées…

AB — Voilà…

HS — Est-ce qu’on ne pourrait pas lier cette sensation, cette expérience, avec le fait que tu transformes le nom de Roger Federer ? Ou bien est-ce qu’écrire son nom « Rodgeur Fédérère » est simplement anecdotique ? Et pourquoi n’avoir pas changé le nom des autres personnages réels, comme Borg ou Nadal ? Ça serait rigolo aussi Raphaël Nadale ou Biheurne Borgue ?

AB — Pourquoi écrire son nom de manière phonétique et pas celui des autres ? Etant donné qu’il s’agissait de le montrer perdu entre différents plans (le plan de l’histoire du tennis, le plan du type encore engagé dans les compétitions), je voulais le montrer troublé immédiatement, dès son nom. C’était une façon de le montrer en crise là où les autres ne le sont pas. Djokovic, Nadal et compagnie, ont les deux pieds dans leur monde, c’est-à-dire dans leur présent, leur travail. Lui, il appartient déjà à la légende, tout le monde en parle comme ça, et il est encore là. Il fallait trouver un truc. En plus ça correspondait un peu au désir que j’avais de l’abîmer, pour arriver à le faire rentrer dans le livre : que ce ne soit pas totalement lui. Si c’est trop lui, quelque chose résiste. Je crois que dans Blonde Joyce Carole Oates n’appelle jamais Marylin « Marylin », mais toujours Norma-Jean. C’est très habile, mais je pense aussi que c’était nécessaire pour elle, pour qu’elle puisse l’écrire, en se plaçant face à la personne, à son corps, et non face au mythe. L’écrire de manière phonétique il n’y a rien de mieux, car c’est de la langue, c’est de l’oreille, c’est une façon de l’arracher à ce nom (et donc cette orthographe), Roger Federer, à quoi nous nous sommes habitués parce qu’on l’a lu partout. On l’identifie visuellement dans l’espace de la page et d’une certaine manière on ne le lit pas différemment que dans L’Équipe ou dans le programme TV. En l’écrivant phonétiquement, on le lit au contraire comme on ne l’a jamais lu. Et puis c’est du son, donc déjà de la littérature.

HS — Il y a toujours une relation au mythe, dans ton travail, très évidente dans Anima motrix ; là c’est un mythe contemporain, au sens de Barthes éventuellement. Evidemment ce n’est pas un livre sur le tennis, et tu aurais pu prendre d’autre monstres comme Marylin ou Mick Jagger. Ce recours est une manière de l’attraper…

AB — De le désaxer, de le faire dévisser un petit peu pour placer les choses sur le terrain qui est celui de ce roman : la question de la mobilité identitaire, de la vie qui tente de se soustraire au raidissement identitaire, à la crispation des pensées. De la vie contre les morts sournoises.

HS — Il y a d’ailleurs un très beau passage quand il vont dérober le mannequin, une réflexion sur ce qu’est un mannequin, pourquoi le mot de mannequin. Pour revenir à Möbius : quand tu en as parlé, j’allais te poser une autre question, mais peut-être est-ce la même chose : cette concaténation ne s’incarne-t-elle pas dans le livre sous la forme de cette « forme informe » qui accompagne Rodgeur ? J’aimerais que tu en parles, que tu explicites — si c’est possible — ce que tu as voulu faire avec ce truc-là, qui est vraiment l’une des trouvailles du livre et qui fonctionne vraiment très bien. Par moments, on a l’impression que c’est — je ne voudrais pas être critique, ce n’est pas pour me moquer — on a l’impression que c’est un petit personnage de BD, comme la coccinelle de Gotlib, qui amène beaucoup de choses, ou la chat et la souris dans Léonard, ou d’autres exemples…

AB — C’est de cet ordre-là, mais « ma » « forme informe » occupe plus de place, dans le livre, que ces petites ponctuations. Elle est véritablement un acteur du livre. Elle symbolise presque l’intrigue de ce roman à elle seule.

HS — D’où vient-elle ?

AB — Elle vient de la BD précisément, de Nicolas de Crécy, qui a souvent soit un espèce de gros chien flasque, soit carrément une forme informe — il ne l’appelle pas comme ça mais c’est l’idée. Dans ses Carnets de Kyoto, il se trimballe avec ce truc et ce truc est l’idée qu’il cherche, à partir de laquelle il écrira un livre sur le Japon. A un moment, par exemple, elle se transforme en tour Eiffel pour faire rire les Japonais. J’avais trouvé ça très beau. Evidemment, mon patrimoine c’est celui de la littérature, mais des trucs comme ça me sidèrent. Ou le tigre Hobbes qui est vivant quand Calvin est seul et vulgaire peluche quand quelqu’un d’autre est là. C’est génial, infiniment riche, poétique.

HS — Et c’est le regard d’autrui — des adultes — qui va chosifier, figer le personnage.

AB — Exactement. Mais j’emmène l’idée de Nicolas de Crécy sur un autre terrain, je lui donne une toute autre signification : il ne s’agit plus d’un désir qui n’a pas encore trouvé sa forme, mais d’une capacité plastique qui ne trouve plus à être employée par Fédérère. Si je l’explique, je pense que ça tue la métaphore, mais je peux le dire quand même, ce n’est pas grave. Je voulais que cette image là résiste, qu’elle soit mystérieuse, une possible porte d’entrée dans un au-delà du réalisme ou du crédible. Et de fait je n’ai pas rencontré beaucoup de monde qui en était venu à envisager ce que je vais dire. Je montre Fédérère figé par son histoire, par le fait qu’il est devenu une légende, aussi son identité n’est-elle plus mobile, il est Rodgeure Fédérère, le champion ultime, il ne fait plus corps avec le moment présent, celui du match, etc. Il y a une espèce de rigidité cadavérique qui le gagne peu à peu. Jusque là, il était au contraire capable d’affronter le jeu : « L’adversaire en face joue tel jeu alors moi je vais jouer tel jeu et ça va me permettre… » Il s’adaptait tout en ayant un jeu offensif (voici un exemple de pensée non-contradictoire), mobile, infiniment plastique. Le fait que tout d’un coup apparaisse à côté de lui un truc infiniment plastique, un sac de linge sale, un oreiller bizarre, vivant, avec des yeux, c’est que cette plasticité-là lui est devenue étrangère, extérieure. Il n’est plus que lui, en somme, et non plus cette espèce de chose invraisemblable capable d’épouser continuellement les contours d’une situation tout en la transformant, créatif. Cette chose informe reste avec lui, atour de lui, voyage avec lui, etc. Dans la chambre d’hôtel à Bamako où, comme dans une bataille de polochon, toutes les plumes volent, il réabsorbe cette forme, et tout l’essaim d’étourneaux. Il fait à nouveau corps, métaphoriquement, avec la plasticité, la capacité de création, et la forme informe disparait donc. Il se met à gagner à nouveau. Ça peut sembler tordu, mais j’assume ça.

HS — Et puis c’est vraiment la liberté de la fiction et de l’imaginaire.

AB — Je crois. Et aussi celle d’aller vers d’autres arts, en l’occurrence de prendre son bien à la BD. Si en un certain point de ton travail tu as des idées foutraques, eh bien oui, eh bien d’accord. Ce n’est pas trop courant dans la littérature française parce qu’elle est globalement sérieuse, “dramatique”, etc. ; mais je serais tartuffe si, fasciné par l’idée qui est au cœur de Calvin et Hobbes, je clouais une pancarte au seuil de mon livre, qui dirait « Non, ce genre d’émotion ou d’idée, pas ici ! »

HS — On a l’impression qu’il faut toujours rester dans une posture de retenue, comme un réflexe culturel, ou historique…

AB — Mais ça pour le coup c’est vraiment français… C’est la trace du classicisme français, encouragé par le pouvoir politique, voire façonné par lui. Une idée du goût qui aurait partie liée avec l’ordre alors que les excentriques séduisent immédiatement. C’est donc qu’on les espérait, que quelque chose était tapi, retenu, qui ne demandait qu’à être libéré.

HS — C’est très français, oui, dans les littératures méditerranéennes, en Amérique latine, les écrivains sont beaucoup plus libres de ce point de vue-là…

AB — La culture nord-américaine n’est pas structurée par une opposition entre grande culture et culture populaire mais entre les œuvres qui se vendent et celles qui ne se vendent pas, ce qui est très différent… Ma solitude s’appelle Brando va paraitre en traduction aux Etats-Unis, publié par Counterpath Press, et j’ai lu sur le contrat qu’il s’agissait de « non-profit edition »… On oublie trop rapidement que Brahms – par exemple – s’inspirait de musiques populaires. Rabelais de chroniques populaires. Imaginez Le Clézio ou Sollers dire : « Ce roman-ci est une réécriture d’une nouvelle publiée par Germaine Boisivon dans le dernier numéro de Nous deux. »… C’est un peu cette énergie-là que je recherche, que j’essaye de… Et là encore c’est le principe de non-contradiction, entre ce qui serait noble littérairement, et ce qui ne le serait pas.

À suivre…