Alexandre Chollier est géographe. En parallèle à son activité d’enseignement, il mène depuis plusieurs années une réflexion sur l’idée de géographie sans adjectif. Plusieurs ouvrages jalonnent ce parcours. Actuellement son travail se concentre plus particulièrement sur la façon dont la cartographie interagit avec nos manières de penser et d’habiter le monde.

Ensemble de textes rédigés lors de l’élaboration du spectacle « Cercle, cheminer à la surface d’un globe » (Théâtre du Loup, Genève, 7-18 décembre 2016) puis réécrits à l’occasion du festival Raccord(s) à Paris pendant l’automne 2018. Ces textes prolongent le travail engagé avec Échelles, livre-carte paru aux Éditions Atype en 2016. Que mes compères de Cercle, Laurent Valdès et Jean-Louis Johannides, soient remerciés d’avoir instillé à la fois repos et mouvement dans ces textes; par l’écoute, l’échange et le dialogue.

a.c.

AVERTISSEMENT

A l’heure où les repères géographiques se brouillent, à celle où certains d’entre nous se posent même la question d’« Où atterrir ? », tout en affirmant qu’il « faut tout cartographier à nouveaux frais », quitte apparemment à adopter sans arrière pensée la cartographie numérique comme moyen de « se donner des traces, des cheminements, des capteurs et [de] les rassembler, les compiler, les dessiner en un lieu clos qui permette d’en impacter les formes », il me paraît urgent de renouer avec la question cartographique par excellence : comment se tenir devant le monde sans abandonner le lieu qui est le nôtre, comment aborder et prendre la mesure de l’immense sans se couper de l’infime ? Et, partant de là, comment à la fois penser et faire dialoguer l’au-delà et l’en-deçà de la cartographie, ce qui la précède et ce dont parfois elle procède, ce qui lui résiste et ce dont parfois elle sait reconnaître la singularité ?

Cette conférence-lecture est l’occasion de rendre compte d’un questionnement mais aussi d’engager un dialogue – d’où la forme choisie du tutoiement – en me concentrant tout particulièrement sur la question entremêlée des échelles respectives de la carte et du monde. Manière de réaffirmer mon attachement à la logique scalaire, logique primesautière entre toutes, et de prendre mes distances avec certains lieux communs géographiques.

QUELQUES AFFIRMATIONS EN GUISE DE PRÉAMBULE

La géographie n’est pas la science que l’on croit. Son savoir est, dès le départ et sans équivoque, le plus partagé qui soit. Chacun, chacune peut à tout instant se tourner géographe et lire le monde. Cela débute à vrai dire le plus souvent dans le lieu qui en apparence nous est le plus familier. Et cela ne s’arrête guère, puisque « où que nous allions, sur la rondeur de la boule terrestre » 2 il se trouvera toujours des lieux pour accueillir, exercer et affiner notre regard. Chemin faisant, le géographe en herbe verra sa conscience géographique s’élargir mais aussi s’approfondir, un lieu après l’autre, pour très vite remarquer que si chaque lieu est un monde en soi, et peu importe sa taille ou son étendue, c’est sans doute parce que nul lieu n’est complètement isolé des autres. Et, partant de là, que le monde lui-même n’est peut-être qu’un lieu parmi d’autres.

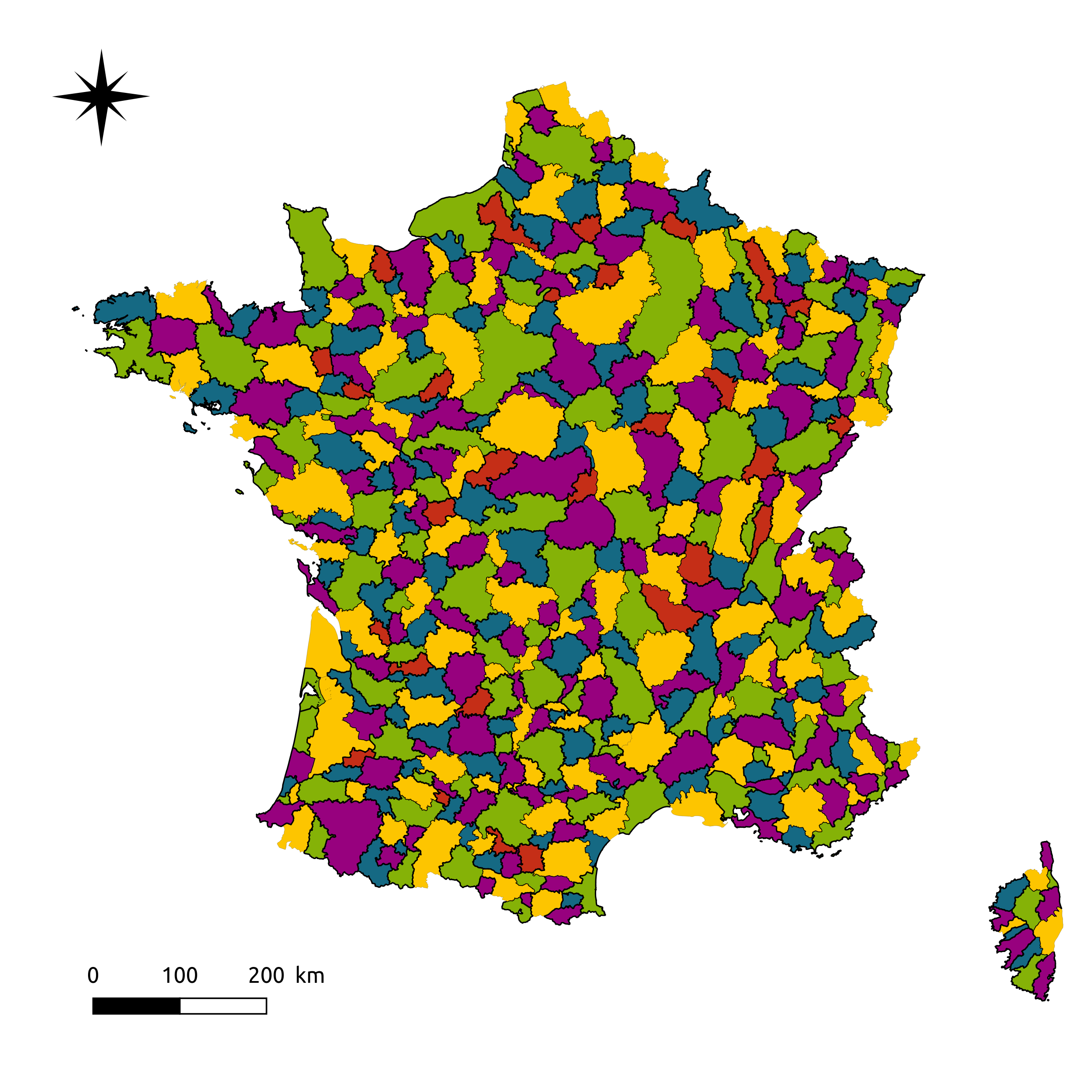

Cette pirouette de l’esprit capable de tout mettre en miroir, notre personne comprise, a un nom : échelle géographique. Si l’on veut lui conserver à la fois son ressort et sa force, il ne faudra pas hésiter à sauter pieds joints dans sa logique, pour remarquer qu’aucune hiérarchie ne lui est naturelle. Autrement dit aucun échelon n’y est plus grand ou plus petit qu’un autre. Le reste n’est qu’affaire de points de vue. Et l’ayant dit, il me faut rappeler que pour mieux voir ou voir davantage il n’est pas nécessaire de s’élever ou de prendre du recul. L’échelle géographique est décidément une drôle d’échelle. Nous situant au milieu des choses, en leur lieu, elle nous permet de les considérer les unes après les autres, en leurs relations mutuelles, et de faire d’elles un tout, peu importe sa taille. Le tout se trouvant dans le lieu a cette étrange qualité de faire écho à tout ce qui existe. L’échelle le rappelle et pour cela nous interpelle.

Il n’est à vrai dire de barrière assez haute, de frontière assez surplombante ou d’horizon assez lointain capables de forcer l’imagination scalaire à l’arrêt. Bien plus que de raison, et sans toujours en avoir conscience, nous faisons la courte échelle à notre vision, à nos sensations, à nos pensées. Afin de voir plus loin et de sentir plus profondément. Mais surtout afin de vivre plus pleinement. Et réaliser, selon le vœu d’Élisée Reclus, « son idéal, non seulement en soi, mais encore autour de soi ». Un idéal que peut-être tu feras tien.

MARCHER EN LIGNE DROITE

Marcher en ligne droite. Faire fi des barrières et des limites, qu’elles soient humaines ou non, naturelles ou pas. N’as-tu jamais rêvé de choisir une direction et de n’en point dévier une fois le chemin foulé du plat du pied ? Mais pour cela te faut-il encore choisir l’heure et le lieu. Et tenir à priori la ville à distance, car l’avenue rectiligne ne fut jamais le plus court chemin – la géo-désique – pour rentrer dans la géo-graphie, dans ce que j’aime à nommer, avec d’autres, l’écriture du monde. Ce tissu tramé de formes et de signes jetés à la ronde. Cet « autour » qu’au premier regard on lit, et qu’en vérité on ne peut s’empêcher de relire à nouveau, encore et encore… pour faire de cet autour-ci, de cet autour-là de vrais alentours, capables de nous englober sans nous contenir.

Tenir également à distance le hameau, car tu ne voudrais pas t’abaisser à frapper à la porte de la première demeure venue, ou demander la permission de traverser ce jardin ou un autre. Choisir donc un espace ouvert, forêt, prairie ou lande, de préférence à l’aube.

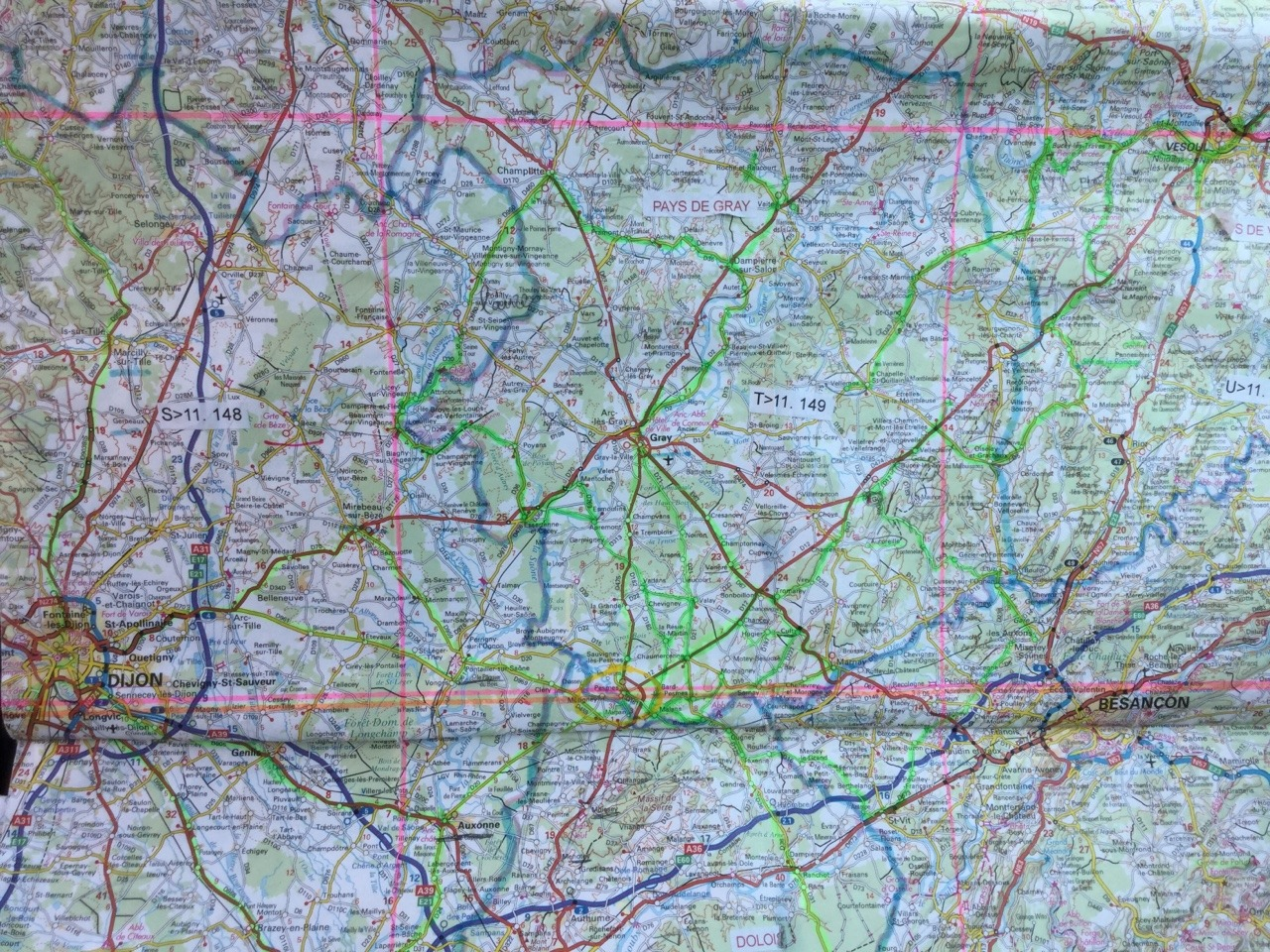

N’aies pas peur de la montagne. La montagne donne du relief à la ligne droite. Sois prêt à marcher seul, car la compagnie peut t’arracher l’espace d’un instant à la trajectoire la plus fermement choisie. La ligne que tu as un jour tracée sur la carte, il est temps de l’expérimenter en vrai, de lui donner un caractère fondé, de la faire quitter l’espace abstrait du plan et de la ramener sur cette bonne vieille Terre, là où la première balade est capable de te bousculer dans le plus intime et le plus assuré pour t’emporter sur la rondeur du globe.

Cahots et chaos de la route en ligne de mire, la ligne droite ne souffre ni virage ni mirage. Elle t’emporte comme elle supporte la profondeur de l’espace, avec ses hauts et ses bas, ses angles et ses à-plats, sa dureté et sa douceur. La ligne droite file comme le vent, mais d’un vent léger. Elle te soulève et t’entraîne, te repose un peu plus loin, sur le rebord même de l’horizon. Là où la ligne droite n’est plus. Là où le paysage et le pays s’arrondissent de concert. Là où, tout autour de toi, ils se concentrent et font cercle.

ÉCLAT ET REFLETS

Il existe des cartes de tout gabarit et de tout acabit, de toute forme et de toute nature. Il existe des cartes depuis que des cartographes s’attelèrent à la tâche de montrer autant que faire se peut la Terre, dans son entier ou sa partie.

La première d’entre elles fut sans doute tracée délicatement à même le sol, à l’aide d’un bâton ou du plat de l’index. Éphémère comme le coup d’œil jeté sur elle, ferme comme le regard échangé entre deux êtres, elle se fixa dans l’esprit comme un arbre plante ses racines dans le sol, de manière tout d’abord anodine mais avec une vigueur qui d’heure en heure gagne en force et jamais ne fléchit ou ne s’épuise. Carte si pleine de signes et de lignes qu’il te faut, sous peine d’éclater comme un ballon baudruche, la partager. Oui, avant de partager un territoire, c’est-à-dire de l’habiter, on partage une carte.

Le premier géodésiste, sais-tu, le premier arpenteur fut celui qui sut prodiguer ses impressions, son souvenir et sa mémoire géographiques. Il ne voulait ni mesurer ni diviser le monde en parties, d’un côté le connu, de l’autre le non-connu. Non, il voulait, plus simplement et plus directement aussi tu t’en doutes, donner forme à cet étonnement gonflant sa poitrine, remplissant ses yeux à ras bord (sans pour autant réussir épancher ni souffle ni regard). Peut-être voulait-il offrir tracés, contours et perspectives à la fascination ressentie devant cette vallée au printemps, bruissante de vie, ou ce panorama morcelé, aperçu quand le col, enfin, se déverse sur le versant opposé. Peut-être même voulait-il raconter la présence de l’autre, animal ou congénère, ami ou ennemi, décrire alors la peur ou le désir qui s’instille puis reflue dans les muscles et les nerfs.

Toute carte tracée à la main conserve ce reflet du monde, reflet solidifié d’un monde encore en mouvement, pure impression alors.

La première carte que tu dessineras saura parler de l’éclat de cette rencontre entre monde et regard, entre expérience vécue et nécessité absolue de la partager. Cet éclat, fut-il au dix millionième, parlera de sa voix propre.

FAIRE RELIEF

Quitter la géographie plane. Voir les choses en plein, surprendre et suspendre le déploiement de leurs formes, textures et couleurs véritables. Te pencher sur elles et les frôler toutes du regard, oui toutes, et que de ce frôlement naissent des frémissements, des étonnements, des éblouissements capables de t’arrêter net dans ta course, corps et esprit entremêlés.

Ce que tu vois et expérimentes ici, personne ne le vit jamais ni ne l’expérimenta. Et pourtant, au plus profond de toi, tu sais sans l’ombre d’un doute que tout ceci est commun à toutes et à tous, et que personne, non personne, ne peut se l’approprier.

Nul n’est à ce point retiré du monde pour n’être frappé de stupeur devant une chose, aussi ténue soit-elle, capable d’arrêter un regard et une volonté. Et de faire relief.

JE RÊVE DE LA CARTE

Je rêve de la carte qui, à ta suite, se couvrirait de noms et de lieux, et s’animerait, se mettrait à vivre de ta vie et de tes envies, avec toi, et pour cette raison même saurait, lorsque l’heure est à la dérobée, te surprendre comme elle surprend le monde.

Le surprendre, sais-tu, c’est peut-être mieux le comprendre. C’est sûrement s’y comprendre un peu mieux.

VOISINER LE SILENCE (DE LA CARTE)

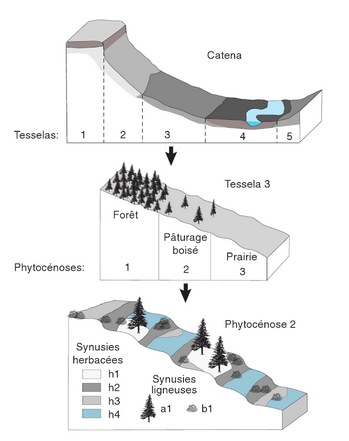

Rester immobile devant la carte. Se garder d’y lire autre chose que l’empreinte du monde ambiant, ce milieu précaire où nature et culture se mêlent sans jamais se confondre ou s’exclure totalement.

S’imaginer ensuite parcourir le pays en maraudeur-glaneur, sautiller de paysage en paysage – suite après l’autre d’impressions – ou alors relever les yeux et profiter d’une pensée légère comme la brise pour voguer au-dessus du pays et s’étonner, toujours s’étonner, de ce que la carte cache, oblitère ou sinon révèle et met en lumière selon que nous nous élevions ou non, usions de notre liberté de voir la Terre à son échelle quotidienne, à hauteur d’homme, ou pas.

Le silence de la carte et de la cartographie sur ce qui disparaît par faute des conventions, ou se terre pour y échapper, ou s’expose mais dans une lumière aveuglante ; le silence de la carte sur sa propre incomplétude – incomplétude teintée d’infinitude –, ce silence est ce que tu dois faire tien. Il te faut le reconnaître, le voisiner et l’apprivoiser. C’est dans le silence de la carte que la carte et le cartographe se révèlent le mieux, qu’ils apprennent à se connaître mutuellement.

La carte n’est pas le territoire. Et si son silence en était le rebord même ? Point de légende pour cette part négligée de la cartographie.

ÉQUILIBRE

Prends cette carte, tiens-la dans tes mains, saisis-t’en, éprouve le grain du papier, teste sa résistance, imprime-lui une légère torsion s’il le faut. Elle résiste, oui résiste et conserve, quoi qu’il advienne, ses contours et sa forme.

Ne sens-tu pourtant pas le poids de cette carte, lourde de tout ce qu’elle montre et porte à la fois ? Oublié le dessin. Oublié le papier. Oui, cela pèse une carte.

Vois-tu cette montagne, comme posée à même, accolée contre, presque penchée sur l’horizon ? Eh bien cette montagne se trouve également posée à même, accolée contre, presque penchée sur cette feuille. Regarde, il suffit que tu imprimes une torsion au papier pour qu’il se fasse aussi lourd que montagne. Frappé alors par ce poids trop grand pour toi, tes pieds s’enfoncent dans le sol, tu quittes la surface des choses pour, à leur suite, plonger profondément dans la terre. Mais supportant la montagne la carte semble s’alléger d’autant. Étrange, non ? Tu la regardes à nouveau, tu l’étudies attentivement dans sa forme, sa hauteur, sa masse, sa pesanteur. Alors la montagne revient mais cette fois forte de son juste poids. Tu lui trouves même un brin de légèreté avec ses arêtes saillantes bordant l’azur.

Figuré là, sur la feuille de papier, dans l’intermittence de ce va-et-vient entre la montagne et les lignes qui en saisissent la forme et peut-être même la nature, le poids t’offre un nouvel équilibre. Il en est, à dire vrai, la condition même.

LE LIEU QUI M’ENTOURE

Je ne connais nulle carte qui ne puisse saisir un lieu dans ses dimensions réelles sans transformer notre regard et le dénaturer en retour. Il faut dire que la nature du lieu, située aux antipodes de celle du territoire, donnerait du mal au plus cartographe des cartographes, au plus géomètre des géomètres. Il faut dire aussi que le lieu ne connaît ni dimensions arrêtées, ni échelle pertinente plus d’un instant à la fois. Au territoire borné et isolé répond le lieu ouvert et relié. Cartographier un lieu c’est en vérité le rendre autre, plus encore c’est donner à croire qu’il puisse être contenu. Or nul lieu ne peut l’être.

Brisons ensemble l’imaginaire du lieu-point sur la carte, ce grossier tour de passe-passe. L’espace abstrait a ses points, ses lignes et ses surfaces. Le lieu non. Le lieu possède un entour mouvant, aux dimensions non-finies. Alors plutôt que de tenter de cartographier l’in-cartographiable, demande-toi s’il ne s’agit pas plutôt de repenser la carte à l’aune du lieu et des liens que tu y tisses. Ton regard sur la carte s’en trouvera transformé et ta saisie du lieu renforcée.

PRIS DE VERTIGE

Pris de vertige dans un monde où le vertigineux est en passe de devenir la norme, où l’exactitude de la mesure prend le pas sur la force de l’impression, ma vision ne s’accorde plus ni avec mes sensations ni avec mon imagination. Enfoui sous une masse mouvante de cartes rendues chaque jour plus précises, je crois mieux voir et tout percevoir mais en vérité ma vision et mes perceptions tournent à vide. Et les azimuts s’affolent et disparaissent. Et le tournis me prend.

Alors plutôt qu’élargir artificiellement ma vision, voire de l’augmenter carrément, ne me faut-il pas l’étirer, même si c’est au risque de la déchirer ? L’étirer tout en me tenant à l’écart et en me retournant sur l’immédiat, sur ce qui est déployé devant chacun de nous sans le recours d’aucune carte.

Oui, besoin d’avancer les yeux nus, comme on marche pieds nus pour mieux ressentir les aspérités du terrain et se sentir vivre. Besoin de glaner des éclats du quotidien et les fourrer dans mes poches.

Mains dans les poches sais-tu que l’œil ne tient plus en place. Les détails se collent sur la rétine. Ils prennent toute la place. Peut-être même la place du tout. Un tout solide, arrimé désormais.

BILLE CONTRE GLOBE

Le monde est vaste, si vaste que ta propre imagination se révèle souvent impuissante à en figurer l’étendue. Et pourtant ce monde dont tu habites une infime partie sait se rappeler à toi dès que tu imprimes à ton regard la courbure de l’objet dont il tente de se saisir : la Terre. De la bille de bois de seize centimètres de diamètre que tu tiens au globe terrestre de quarante-millions de mètres de tour, pas de distance plus grande que celle indiquée par des mesures de taille.

Trace une ligne sur cette bille tableau-noir qui tient presque seule dans tes paumes ouvertes et compare-la à celle qui lui correspond dans la réalité, quatre-vingts-millions de fois augmentée. Poursuis ton investigation et trace cette fois une aire de quelques centimètres carrés à seule fin de tenter de saisir que lui répond cette fois une surface des billiards de fois plus grande. Enfin imagine que la bille de bois se fasse roche et que son poids augmente d’autant sans par là parvenir à te dire ce que peut peser un globe terrestre cinq-cents-trilliards de fois (500 suivi de 21 zéro) plus volumineux. Te voilà proprement « isolé numériquement » (John Berger). Pareille suite de chiffres fait barrière à l’entendement. Une bille de bois ne peut se mesurer au globe lui-même. David pouvait se mesurer à plus grand que lui. Une bille de bois non ! Mais en forçant ton imagination peut-être pourras-tu finalement ramener côte à côte bille et globe. Oui, côte à côte.

Pour cela il te suffit d’une simple liste de bois tendre. Une fois en mains il s’agit de lui imprimer une légère torsion afin qu’elle vienne épouser la surface incurvée. Ceci fait laisse-la ensuite lentement retrouver sa forme originelle. A mesure que la baguette quitte la surface apparente et qu’elle dessine un angle plus faible avec le plan, imagine qu’elle reste contre toute évidence collée à la surface de la bille devenue pour l’occasion globe terrestre et que ce dernier grandisse, grandisse, grandisse jusqu’à atteindre, juste avant que la liste ne figure une droite parfaite, sa taille réelle. Le monde vaste, mais désormais point trop grand. Le monde à tes cotés.

CARTE PLUS VRAIE QUE NATURE

De temps immémoriaux la carte s’est fondée sur une mise à distance. Pour voir une chose il nous fallait prendre du recul, histoire d’en distinguer les contours généraux mais surtout de la voir en entier. Quelle meilleure manière de répondre à ce besoin de « tout voir » que de se projeter par la pensée au surplomb de sa position. Plus haut tu seras et plus loin tu verras. Mais attention, engoncé dans cette logique il est difficile de résister à la tentation de s’élever toujours plus. Voulant en voir toujours davantage, il est commode de tenir à distance ce qui, au départ pourtant, était l’objet de ton étonnement.

Pour pallier à ce double problème, certains ont imaginé une carte plus vraie que nature, la plus rigoureuse pour ce qui est de ta vision, de tes impressions et de tes perceptions. Une carte où le point de vue se situe non au zénith de ta position mais là même où tu te trouves : à la surface du globe. Depuis ce point il ne t’est pas donné de tout voir. Bien au contraire. Aussi s’agit-il tout d’abord de t’appuyer sur les limites de la vision, puis d’en identifier les rebords. De remarquer ensuite que ce que tu vois n’est qu’une faible partie du tout. Alors, seulement alors, tenteras-tu de l’estimer au plus près en regard de ce dernier.

Situé au fond d’un vallon tu ne verras ainsi que la milliardième partie du monde, sur cette plaine étale, la millionième, sur le faite de ce col, à condition de te retourner et d’arrondir ta vision, la cent-millième. Une fois que tu sauras juger au mieux l’étendue relative qui t’entoure, ton imagination palliera quasi naturellement à ta vision. Grâce à elle parcourir le monde te sera même chose aisée. Il te suffira de considérer la Terre comme un globe transparent, que ton regard percerait afin de trouver ses antipodes ou, plus simplement, pour reconnaître ce que l’horizon gomme mais n’efface pas. Toute chose à la surface du globe y trouvera sa place, plus ou moins éloignée, et donc plus ou moins visible, confinant presque à l’infime ou à l’invisible parfois, car tu ne peux faire mentir la vision une fois que tu en fais le pôle magnétique de tes découvertes.

Et d’ailleurs le monde n’est-il pas fait de ces coins et recoins que le regard ne peut percer ou présumer et qui nous forcent à nous mettre en mouvement pour nous en approcher ? Je ne veux pas tout voir car je désire y aller voir.

L’HORIZON NOUS ENTOURE

L’horizon nous entoure, toi et moi. Cette ligne qui court ras-terre où que portent nos regards et qui en retour nous situe côte à côte est chargée d’émotions terrestres sans lesquelles je ne me crois pas capable de vivre. L’horizon borne l’illimité, ou ce qui paraît l’être. Il fait d’une aire un tout, d’une contrée un « monde à part » qu’il est possible de saisir, de comprendre et d’habiter. Sans l’horizon, ce serait le vertige inouï d’une Terre redevenue plate et sans bornes.

L’horizon révèle plus qu’il ne dissimule. Courbe ou non, toi et moi pouvons grâce à lui dialoguer sur la nécessité d’avancer, sur celle de s’arrêter et de pondérer notre situation. Oui, l’horizon donne un poids à celle-ci. Sans pesanteur aucune, il a pour lui de répondre à chacun de nos mouvements par un mouvement propre. Le voilà désormais joueur. Parfois il s’éloigne, parfois il se rapproche, sans même que nous ayons besoin de bouger. Certains lieux possèdent leur horizon propre et il suffit de les quitter pour le perdre entièrement. Mais l’horizon est surtout la partie d’un tout plus vaste, sur le rebord duquel nous sommes projetés au premier coup d’œil. Il ne s’agit pas là du bord de la carte sur lequel viennent butter ou se briser les lignes du monde – sachant qu’avant cela le cartographe les aura déformées. Non, tu y trouveras plutôt un point d’appui précaire à partir duquel il te sera donné de t’assurer de la solidité du terrain sur lequel tu te déplaces, où, bousculé par la rumeur du non-connu, tu retrouveras le plaisir de l’exploration et de la rencontre.

GLOBE CABOSSE

Je tiens ce globe devant moi. Tout cabossé qu’il est, avec sa peinture par endroits écaillée, ses données périmées, ses frontières caduques ou effacées et ses deux moitiés disjointes transformant la ligne de l’équateur en cicatrice, et voilà que ses 12 cm de diamètre font encore impression. Je n’en reviens pas.

Campé sur son écliptique équinoxiale, fiché sur son axe pointant le nord, et seulement le nord, ce globe au cent millionième tourne devant moi comme une boule dans l’espace, mais une boule dont la surface aurait été recouverte par une carte de la Terre. Étrange sentiment à voisiner ainsi, les pieds sur Terre, les impressions ressenties par les premiers astronautes flottant à une bonne dizaine de myriamètres d’altitude, à savoir qu’au premier coup d’œil c’est la Terre qui ressemble aux cartes, et non l’inverse. German Titov, survolant l’Afrique lors de la première et de la seconde révolutions de Vostok II en août 1961 n’eût d’autre choix que de valider le visible par le lisible, la Terre vue de l’espace par la lecture de la planisphère ou de la mappemonde étudiée.

N’est-il alors pas temps de dédoubler l’aphorisme d’Alfred Korzybski en le renversant ? Et d’imaginer que si la carte n’est pas le territoire, pas plus le territoire n’est la carte.

RAI DE LUMIERE

Un rai de lumière vient de percer les nuages. Depuis ce matin nous marchons – silhouettes grises flanquées d’ombres à peine plus lourdes – dans un paysage bardé de nuées mouvantes. Le vent à l’ouest, les grandes masses nuageuses ramenant avec elles la force diffuse de l’océan sans qu’aucune goutte d’eau ne laisse son empreinte sur le sol.

Contraste étonnant des multitudes en mouvement au-dessus d’un paysage quasi-immobile.

Alors quand le voile se déchire et que du bleu du ciel tombe droit comme un fil à plomb un rai de lumière, c’est comme si le ciel se mettait au diapason du paysage environnant et se figeait. Comme s’il était subitement pris dans les rets d’un vaste filet.

Entre terre et ciel, sais-tu, il existe une intimité qui, bien que rejouée inlassablement, ne peut être capturée. Je ne connais aucun cartographe qui ait réussi à esquisser les traits d’une contrée sous un carré de ciel bleu. Fort heureusement.

ABORDER LE MONDE

Veux-tu aborder le monde ? Alors aborde-le comme on le fait des contreforts d’une montagne, pic ou simple éminence, sans carte d’aucune sorte, marchant à l’unisson des chemins et des sentiers tracés par d’autres, bêtes et humains confondus. Veux-tu aborder le monde ? Alors aborde-le en l’arpentant, en en frôlant les contours et en prenant appui sur ses soubresauts. Puise-y ta force et accorde-y ton rythme. Sens ton pouls battre et faire écho à ses avers et dévers. Mesure-en les pentes exactes pas à pas. Et peu importe que la montagne se dessine tout entière devant toi ou se fasse mont Analogue et te tienne à distance, il suffit que ses contours soient esquissés, que ses formes surgissent ou disparaissent, là où ton regard peut les saisir. La carte suivra, tu le sais. D’un savoir qui n’est en soi pas cartographiable ; ou plutôt qui postule une cartographie nouvelle, incomplète et complète à la fois – car fragmentaire et détaillée – et pour cette exacte raison proche de toi et des autres. Il en va ainsi quand il s’agit de lire le monde, et peut-être même de l’écrire.

DEPART 1

Le poète ne part jamais des mots pour aller aux choses, toujours l’inverse.

Il me plaît de penser que le premier cartographe ait été dès le départ poète. Qu’il ait tenté de dessiner une portion de la Terre sans même posséder le vocabulaire adéquat, la grammaire et la syntaxe nécessaires et qu’il ait créé ou emprunté ceux-ci, petit à petit, au contact direct de son objet. Forts de cette pensée, on ne peut que questionner l’abstraction à l’œuvre dans la cartographie, pour s’en dessaisir, et réaffirmer la nécessité première de lire et d’écrire en même temps la Terre. Et laisser trace, aussi fugace soit-elle, de cette tentative. Que celle-ci fasse écho aux cartographies existantes sans s’y opposer. Pure tentative alors de lier chose et langage. Et n’oublier ni la géographie de l’un ni la géographie de l’autre. Et trouver notre place.

DEPART 2

Le premier cartographe « dessina » à l’aide de mots. Mots-points, mots-lignes, mots-surfaces, mots-profondeurs, mots-durées, mots-instants. Tous nés d’une rencontre incarnée avec le terrain. Mots donc vécus. Connus ou non, gardés au fond de soi ou nés sur l’instant. Mots dits et partagés. Mots qu’on allait ensuite non tant répéter que reconnaître et soupeser. Mots qui parlaient d’eux-mêmes. Points de repères avisés, si sûrs d’eux, si importants qu’ils ne furent en vérité jamais oubliés. Transformés, altérés, effacés, oui ! mais point oubliés car on avait trouvé là le moyen de s’orienter.

Le premier jalon posé ne suffit pas, le regard doit s’en aviser et l’esprit s’y accrocher.

La parole fut le premier outil du cartographe. Quand il commença à dessiner c’était pour l’accompagner. Mais la carte tracée à même le sol ainsi que le signe qu’elle formait prirent peu à peu sa place. Bientôt la parole ne fut plus que seconde. Le dessin du coup gagnant force détails, bien plus que nécessaire. La légende répondant toute seule aux questions. Les conventions les écartant carrément.

Que nous apprend cette histoire négligée de la cartographie ? Que le monde sur la carte n’est plus nôtre. Que ses couleurs ne sont plus siennes.

Mais peut-être ne tient-il qu’à nous de faire mentir la carte et de retrouver, par la parole, ces points de repère évocateurs, ces noms qui nous parlent sur l’instant, dont la forme ne peut que changer et le sens se conserver, et qu’il est si naturel de faire siens et nôtres à la fois. Dessine, oui dessine à l’aide de mots le territoire, qu’il soit tien et qu’il tienne ! Je ne pourrais alors manquer de le traverser à mon tour, si différent soit-il devenu grâce à toi.

CONTREFAÇON

La carte totale, la plus précise qui soit, celle qui te paraît la plus à même de répondre à tes questionnements incessants sur la direction à prendre, les lieux à localiser, les formes à reconnaître et à dénombrer, cette carte est une contrefaçon. Plus elle s’approche de l’original, plus elle se donne à voir comme parfaite et exhaustive et plus elle le travestit. Elle le travestit en le clonant, en lui ôtant sa vie au moment même où elle tente de le reproduire. Pis encore, elle te donne à croire que tu es le centre de tout, puisque la carte totale te place toujours en son centre et même ton mouvement incessant ne pourra contester ce qui, par la force des choses, est devenu évidence.

Or il n’est pas dans la nature de la carte de tout dire. Tout dire n’est pas dire le tout. La carte vraie le dit. Elle le fait avec une économie de moyens qui voisine la poésie. Quelques lignes directrices tracées, quelques signes disposés sur la feuille de papier suffisent à montrer ce qui est, à imaginer ce qui peut surgir. Montrer est en soi déjà un dialogue entre toi et le monde. Et l’imaginer c’est déjà le rencontrer.

Tu n’es plus au centre de la carte. Tu n’es plus seul. Les directions ont repris leurs droits.

MIROIR

La carte n’est pas le territoire, tu le sais sans le savoir, tu l’expérimentes à chaque pas, à chaque coup d’œil en avant ou en arrière de toi, le regard à l’arrêt ou en mouvement. La carte n’est pas le territoire car le territoire est mouvant comme le sable entre tes doigts. Il s’échappe dès que tu desserres ton étreinte pour voir ce que contient ta paume, ce qui charme ta peau par son granulé, ce qui fend le plat de ta main. La carte n’est pas le territoire car elle te situe déjà dans un lieu autre. Tu n’habites plus seulement ici mais aussi et déjà là-bas. Étudier la carte, la regarder ou la tenir entre ses mains c’est déjà dérober le territoire de ses coordonnées connues ou archi-connues, et c’est surtout faire mentir le miroir. Le miroir gigantesque que le cartographe a tendu un jour au prince en lui faisant croire qu’il se superposerait parfaitement dans son esprit à la portion de la surface terrestre représentée, ce miroir ne renvoie d’autre image que le regard posé sur lui.

FAIRE LA COURTE-ECHELLE

Marcher sur la rondeur terrestre nécessite des arrêts et des pauses. Et pour peu que tu prennes le temps, la distance parcourue se verticalise, les étapes franchies deviennent degrés que tu gravis par la pensée, chacun avec ses appuis et points de vue respectifs, chacun bousculant les précédents. Minuscule, il suffit à faire le grand saut et à voyager dans l’espace cosmique. Immense, de taille surhumaine, il te ramène quasiment à ton point de départ. C’est à n’y rien comprendre. Drôles d’échelons, drôle d’échelle que voilà. N’hésite pas à adosser cette dernière contre la paroi de tes certitudes !

A BOUT DE BRAS

Imagine-toi devant un globe gigantesque représentant la Terre avec ses vraies couleurs, son relief fidèlement reproduit, sans exagération aucune. Un globe dont le tour mesurerait la cent-millième partie du globe terraqué. Tu vois sa silhouette au loin mais l’envie te tenaille de t’en approcher, de le tenir à bout de bras, comme tu le ferais d’un globe portatif. Alors tu t’approches tant et tant que la surface de ce globe n’est plus distante que d’un seul mètre, cette quarante-millionième partie de la circonférence terrestre. Du bout des doigts tu peux toucher sa surface, en sentir le rendu et la texture. Tu penses enfin tout voir mais planté là devant lui ta vision s’est réduite en réalité à une infime portion du tout. Tu n’en balaies du regard qu’un fragment, peut-être sa millième partie. Il te faut donc tourner autour, en « faire le tour » comme on imaginait il y a un siècle faire le tour du monde en quatre-vingts jours, mais cette fois les jours se font minutes et la géodésique désirée n’est plus de mise. Tu peux même te permettre des balades gyrovagues. Suivre une ligne de côtes ou le cours d’un fleuve. Planer au-dessus d’un océan sans fin apparente et tomber de temps en temps sur une île, saisir son insularité réelle. Mesurer enfin la distance entre deux lieux non pas en nombre de pas mais en degrés de courbure, en nombre d’horizons franchis… histoire de replacer les antipodes à une distance infinie, sachant que ceux-ci se déplacent en même temps que toi, et qu’ils demeurent inatteignables quoi qu’il t’en coûte.

Te balader ainsi à la surface du grand globe te mènera à une constatation paradoxale. Bien sûr tu en sauras davantage sur la géographie terrestre mais ce savoir restera comme à bout de bras. Tu le toucheras des doigts mais sans cesse il t’échappera. Il sera là avec toi, mais ne sera point tien.

Pour espérer en posséder une partie qui fasse sens, aussi congrue soit-elle, il ne te reste qu’une solution : échanger tes impressions avec toutes celles et ceux qui, comme toi, ont pris la peine de se déplacer en pensées à la surface du globe, de distance en distance, de degré de courbure en degré de courbure, d’horizon en horizon. Alors seulement le globe entier se dévoilera.

TERRE DIX FOIS MOINDRE

La Terre n’est-elle pas trop grande ? Il me plaît de poser la question car il est si aisé de penser le contraire. Malthus peut être mort depuis près de deux siècles, les craintes d’une Terre trop exiguë pour nourrir sa population ressurgissent sans cesse. Écologistes ou non, affamés de croissance ou pas, nombreuses et nombreux sont celles et ceux qui veulent, ou se forcent, à le croire. Alors je veux non seulement penser le contraire, mais renverser la question : oui, la Terre n’est-elle pas trop grande ?

Pourquoi le serait-elle ? Pour une raison bien simple : en l’état il n’est guère aisé d’en percevoir la courbure, donc la rotondité propre. Est-ce vraiment important de voir et d’éprouver au quotidien sa rotondité ? Je suis d’avis que oui. Histoire tout d’abord de faire un croche-pied aux adeptes de la Terre plate, zélateurs de la mondialisation néolibérale ou fondamentalistes du géocentrisme – il s’en trouve encore parmi nous. Ensuite parce que sur une Terre disons dix fois plus petite, les cartes planes n’auraient plus cours. Elles seraient déconsidérées au premier coup d’œil, peu importe l’échelle choisie. Les différentes projections n’y changeraient goutte. Il ne resterait aux cartographes qu’une seule solution : réaliser, selon le souhait d’Élisée Reclus, des cartes courbes ou globulaires, de véritables tranches de globes. Et puis imaginer une Terre dix fois plus moindre, c’est renforcer au décuple la courbure du globe. Une corde tirée entre Genève et Montreux passerait en face d’Évian non pas cinquante mais cinq-cents mètres sous la surface du lac (même si, je l’avoue, ce subterfuge exige que l’on gomme par la pensée plus de 9/10e de la surface terrestre). Reste que dans la plupart des cas il suffirait de se tenir debout devant un horizon pour percevoir non seulement sa courbure mais celle du pays tout entier.

D’ailleurs que feraient des pays courbes de leurs frontières ? Une frontière vaut pour séparer et distinguer deux États mais que peut-elle contre la courbure du globe qui entraîne le regard et surtout l’imagination bien au delà, et dans toutes les directions à la fois ? Vue à distance, nulle barrière ne pourrait plus faire obstacle, tellement elle pencherait, tellement elle inviterait à passer par-dessus. L’alpinisme y trouverait une nouvelle définition, l’altitude des montagnes important moins que leur étendue et leur courbure propres. Sur une Terre dix fois moindre, la ligne droite aurait-elle encore droit de cité ? J’en doute.

QUE DIT LA CARTE ?

Que dit la carte ? Que dit-elle du monde ? De celui, infime, qu’elle rend malgré elle englobant? De celui, immense, qu’elle exclut du revers de la main ? De celui à la fois infime et immense qu’elle exclut par sa finitude? Que dit-elle du cartographe qui, avant de la façonner, l’a rêvée puis pensée ? Que dit-elle de ceux à qui elle est destinée ? De ceux qui se trouvent par hasard sur son chemin ? Que dit-elle de moi, qui la regarde à l’instant ? Où me projette-elle ? Où m’ancre-t-elle ? A qui me lie-t-elle ? Que dit-elle de toi qui la reçoit ? Que dit-elle du temps qui passe ? De l’oubli ? Du souvenir ? Vers où nous projette-t-elle ? Quelle échelle dresse-t-elle, contre quelle paroi ? Quelle légende nous conte-t-elle ? Que dit la carte ?

TON ŒUVRE

« Un homme fait le projet de dessiner le Monde. Les années passent : il peuple une surface d’images de provinces, de royaumes, de montagnes, de golfes, de navires, d’îles, de poissons, de maisons, d’instruments, d’astres, de chevaux, de gens. Peu avant sa mort, il s’aperçoit que ce patient labyrinthe de formes n’est rien d’autre que son portrait. » (J. L. Borges)

« Ta personne devient un lieu, tes contours des horizons. » (J. Berger)

A Élisée,

Ton œuvre de géographe, si vaste et plurielle soit-elle, est pour moi devenue un lieu, ses contours des horizons. L’inventaire général que tu voulais dresser, tout entier dédié au monde scruté et vécu, n’avait d’autres limites que ta volonté de le rendre visible, sensible et préhensible à chacun, d’autre motif que d’être habité et vécu en commun. Pour le réaliser il te fallait briser le sceau des conventions, te défaire des artifices, et donner une voix et un visage à la rumeur du monde. Seule la cartographie, avec ses qualités et défauts, pouvait vibrer si parfaitement de cette volonté de donner à savoir et à voir, de ce goût pour l’immense et l’infime, l’ouvert et le fermé. Forte de toutes ses connaissances accumulées, la cartographie n’en fut pas moins bousculée dans ses fondements au premier déplacement de point de vue que tu lui imprimas. Mais grâce à toi son incomplétude redevint manifeste et sa vraie nature plus saisissable.

Aussi dans cette tentative de redessiner le tout nulle silhouette ne s’esquisse. Avec toi, le monde ne s’éloigne jamais dans un arrière-plan. Parce que tu es son interprète scrupuleux, tu sais qu’il ne peut en être tiré le portrait. Tout au plus pouvons-nous discerner dans ta tentative de le redessiner une conscience aiguë, seule capable de nous rappeler que « tout est solidaire dans la nature », que nous n’en sommes ni maîtres ni possesseurs et que l’homme est bien la « nature prenant conscience d’elle-même ».

Alexandre Chollier