Avec le recul qui sied au retard plus qu’à la prudence, Hors-Sol lit et commente des livres qui sont parus parfois il y a longtemps. La pile ne cesse de croître, des livres qui restent à lire. C’est amusant car on pourrait penser que plus on en lit, moins il nous en reste à lire ; or c’est l’inverse qui se produit ; c’est un travail infini, alors nous avons laissé de côté la pression du marché et de la chronique facile.

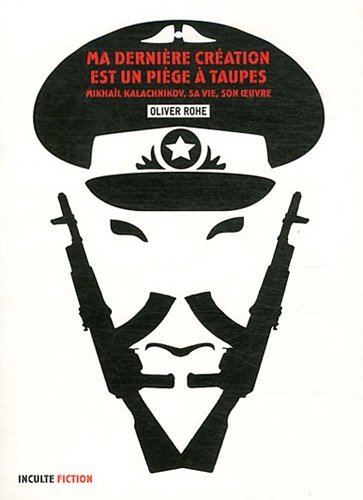

Intense et bref, le texte d’Oliver Rohe est l’adaptation de la pièce radiophonique AK-471. Le texte intrique le destin de l’arme la plus fameuse au monde et la vie de son inventeur, Mikhaïl Kalachnikov, de sa propre voix (en italique) ou plus ou moins mise en fiction, le tout dans une Russie en perpétuels soubresauts, malgré le manteau impeccable des bouleaux et de la neige.

Ce dispositif efficace, mené avec précision et brio, évoque également les échos du monde globalisé dans lequel nous vivons ; il est bien certain que ce petit texte, d’abord destiné à la radio, tient haut la main les promesses qu’il n’a pas faites. On serait dans l’erreur de lui conférer plus d’ambition que celle d’une texte bref (mais intense) destiné à la radio.

Ceci établit, on pourra enfin lire le livre qui est d’une efficacité narrative évidente.

L’hiver, par un chemin chaque fois identique et emprunté par lui seul, il se rendait à pied au collège du village voisin. Il pénétrait à l’aube dans la forêt enneigée, sinuait parmi les ifs et les grands mélèzes, longeait la lisière du bois, longeait les lacs et les étangs gelés. Il aimait la façon dont son corps se rétractait pour se défendre contre le froid, les fissures qui parfois menaçaient les surfaces vitrifiées. (16)

Dans ce cadre précis, la vie de Kalachnikov est celle d’un enfant plus ou moins solitaire, fasciné par l’ordre des machines.

En ces temps-là cruciaux pour la formation de l’esprit il observait avec constance et ravissement les systèmes mécaniques sommaires, les poulies, les manivelles, les courroies, les engrenages. Il regardait, il enregistrait. Les frictions, la fluidité, les poussées, les tractions. Et par une journée de tempête polaire qu’on imagine de tous les diables il a enterré son père mort de fatigue et d’amertume. (18-19).

Et si les machines le fascinent, il en sera autrement de la nature, qui est cruelle et pleine de mort. Lorsqu’il fuit le camp de déportés, il retrouve son village natal, transformé depuis son départ. « Quand elles changent, avait-il pensé, il faudrait que les choses changent de nom. » (22).

Il ferait donc changer les choses, il inventerait l’outil qui améliorerait les imperfections de la nature, qui rectifierait les injustices. Ce destin est exceptionnel : ce paysan fils de paysan, au contact permanent de la nature, va produire un petit objet qui va se diffuser dans tout l’empire soviétique et au-delà et après, jusqu’à aujourd’hui, portant loin de son créateur son nom dans le monde entier : Kalachnikov.

L’AK-47 né de la bataille de Stalingrad, des plans quinquennaux et de l’ouvrière coiffée d’un fichu sur un champ agricole était plus qu’un fusil efficace favorisant un certain rééquilibrage des rapports de force sur le terrain militaire, il était le symbole brandi par l’exploité contre le capitaliste, par l’opprimé contre le colonisateur, plus largement par le faible contre le fort, il était l’étendard planétaire de la justice immanente et de la libération. (36-37)

On suit notre technicien qui, à ses heures perdues, écrit des poèmes, élève sa famille et imagine toutes sortes de systèmes contre les nuisibles, insectes, ou rongeurs, ou autres. Pendant ce temps, l’Union Soviétique s’affaiblit, et bientôt elle s’écroule. L’arme AK-K7 est sur tous les fronts mondialisés, après la Guerre Froide, sans plus le charme libertaire avec lequel elle avait été conçue et peut-être, utilisée.

[I]l écrivait à nouveau des poèmes.

Sur le caoutchouc, la fonderie, les soudures.

Sur les femmes. (53)

A observer la description érotique de la page 61, scène du montage de l’arme, on commence à saisir l’enjeu textuel ici mis en branle. Kalachnikov est un créateur. Ce texte, en plus de nous raconter le destin exceptionnel d’un personnage donné dans une époque donnée, ce texte nous déporte sur la question du rapport entre le créateur et son œuvre. Sans glisser béatement vers une interprétation métaphorique des couples Kalachnikov/AK-K7 vs artiste/œuvre, on peut à tout le moins en déduire une certaine position, presque esthétique, sans doute faussement éthique, du technicien.

Elle était magnifique dans ses lignes et ses proportions parce qu’elle était en tout point conforme à ce qu’il avait imaginé, à ses croquis et à ses travaux préparatoires, parce qu’elle était la réponse parfaite aux réclamations des soldats sur le champ de bataille et à l’hôpital, comme une matérialisation unique de leur parole collective, et bien plus que cela : de leurs humeurs secrètes, de l’expression de leurs visages, de l’état de leur corps, de tout ce qui excédait les possibilités de la parole et échouait en dehors du territoire de la langue. (61)

Le livre en somme interroge non seulement les conditions de possibilité de la création mais aussi (et surtout) l’espèce de concaténation, enfin l’espèce d’évidence qu’il peut exister entre un objet (fut-il artistique ou militaire) et celui qui le conçoit. Le livre peut-être dénonce cela, que l’œuvre en aucun cas, comme ce fut le cas dans l’esprit de Kalachnikov, n’est là pour répondre à un besoin précis, n’est là pour combler un manque ou contenir une béance (cf. 71 et 72). C’est d’ailleurs le renversement étonnant de l’usage et du rôle de l’arme magique, l’arme investie de missions mystiques. Et nous citerons à cet effet les dernières pages du texte, qu’on pourra résumer par le poème de Kalachnikov, aussi :

J’ai tout pesé scrupuleusement

Dans la vie et je n’ai plus d’appuis

Mon cœur ne bat plus normalement

Mon corps entier est engourdi.

Je suis déjà comme enterré

Autour de moi tout se défait. (68)

Pour le poète comme pour l’ingénieur, un monde sans frontières, un monde sans idéal, ne peut autoriser le bon déroulement du travail et de l’ouvrage. C’est un monde alors fait d’inquiétude, et quelle pourrait être l’œuvre qui puisse y trouver refuge ? Et de quel esprit malade ?

À observer maintenant une carte répertoriant pour nous les usines de fabrication, les arsenaux et les centres de stockage, les zones de conflits et les routes officielles ou clandestines de la distribution des armes, de ces quelque cent millions de Kalachnikov certifiées ou contrefaites inondant le marché mondial, sans qu’aucune réglementation et qu’aucun contrôle sérieux ne vienne encadrer leur circulation, leur circulation libre et effrénée, à observer les trajets compliqués et les circonvolutions de ce flux incessant de Kalachnikov sur le marché, il devient encore plus aisé de comprendre que ce fusil d’assaut imaginé par un paysan russe bientôt centenaire n’épargne aucun continent et aucune région, que sa dissémination forme un réseau d’échanges de plus en plus dense et touffu, à l’image de n’importe quelle autre marchandise d’envergure planétaire, d’une boisson gazeuse, d’un téléphone mobile ou d’un produit immatériel. Cette œuvre de colonisation méthodique, de maillage serré et systématique que l’on observe sur la carte noircie et surchargée peut donner de prime abord une impression vertigineuse d’unification du monde, comme si la circulation de la marchandise avait reconfiguré notre géographie globale pour en faire une surface plate, lisse et monochrome ; mais cette impression est évidemment fallacieuse, parce que la marchandise AK-47 ne travaille au contraire qu’à la fragmentation permanente des territoires, à leur fractionnement en portions, en parcelles toujours plus réduites sur le modèle de la guerre civile infinie — et ainsi chaque ville, chaque quartier, chaque pâté de maisons et chaque immeuble peut pour des raison aussi diverses qu’irrationnelles faire l’objet d’une fixation en territoire, d’un territoire à occuper, à surveiller, à défendre, c’est-à-dire d’un débouché potentiel pour les fusils d’assaut AK-47. (82-84)