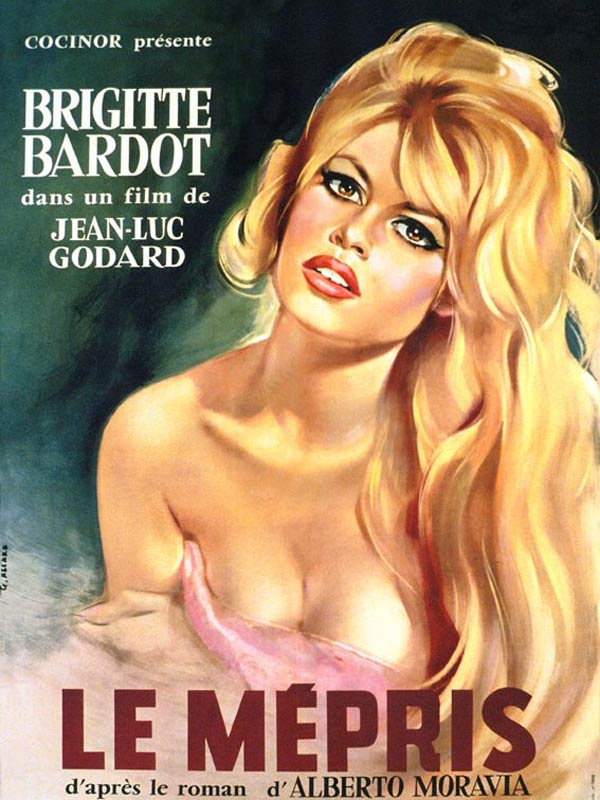

Hors-Sol publie une série de nouvelles de Luc Garraud, botaniste et écrivain. Ce sont des vignettes qui attrapent où il faut, sensibles et revêches, et la langue singulière accompagne là où ça brille d’intelligence. Nous sommes heureux de l’accueillir, chaque mois, dans ce premier feuilleton de 2013.Les photos sont du même.

La rue est tout en longueur, il y a des renfoncements comme des placettes en forme de U, qui s’encastrent à la base des façades. Elle est étroite, puis large d’un coup, c’est une place sur le quai. Une passerelle suspendue, qui tangue sous chaque pas, enjambe le contre-canal. Je traverse. Sur l’autre rive on est au pied de la colline, le long du quai il faut laisser à droite une montée d’escalier que l’on devine longtemps du regard, elle zigzague entre les immeubles, sur le mur à la craie il est écrit : « 743 marches pour le paradis », avec une flèche qui va vers le haut. Je prends la ruelle suivante, qui a vue couler le sang, il y a une date sur une plaque.

Ce matin l’eau est laiteuse, le caniveau transporte la mousse d’un savon à barbe. Un homme promène sa cloche, sa carrure est celle d’un armateur. Il me salue d’une main. Il se rase avec les pigeons, qui picorent sur leurs moignons les miettes entre les pavés. Une savonnette est posée sur la fontaine, qui coule, on la tourne comme un moulin à café. Il y a à ses pieds un grand sac de marin ouvert où l’on devine le dos d’un livre écorné.

Au 37 de la rue, le heurtoir sur la porte ressemble à un gros radis en bronze. Je prends l’entrée de l’allée taillée dans la pierre, les murs sont faits de dalles dressées assemblées par morceaux. Elles sont serties par des crochets d’acier lustrés par le passage des locataires. Dans le fond, la lueur de la rue éclaire un peu les premières marches, tout s’éteint quand la porte se referme doucement dans mon dos, en grinçant sur ses gonds.

J’allume la lampe. Des marches plates et profondes montent dans les étages, usées jusqu’au deuxième. Plus haut, ce sont des carreaux de faïence rouges déchaussés, qui tintent comme le son d’une fanfare de steel-drums.

Le dernier étage est tout en bois. L’escalier est escamotable et pliable. Il est pendu sous le toit, c’est là que je vais. J’ai l’adresse, celle qu’on m’a donnée. Je dois aller voir cette tante, que je n’ai connue que dans la voix de ma mère. Elle porte son tablier un peu sur le côté, mal noué. Elle a le journal à la main quand elle m’ouvre la porte. Le palier est minuscule pour un paillasson où l’on peut à peine lire Voilà j’arrive en lettres vertes. Elle m’attendait sans trop d’empressement, j’avais dit Avant midi, je resterai pour manger.

— Gardes tes chaussures aux pieds, c’est sale chez moi.

J’embrasse ma tante que je n’ai jamais vue. Elle ressemble à… je ne sais pas encore à qui, mais elle ressemble, c’est certain, à… Elle n’a pas d’âge ou plutôt si, elle en a un, il est avancé, elle a peut-être bien passé les quatre-vingts, mais ça ne se demande pas des choses pareilles, ça se voit ou ça s’imagine.

— Tu as vu un homme en bas dans la rue en montant ici ? fut sa première question empressée.

— Oui, bien sur, j’ai vu un homme qui se rasait, il m’a même salué.

— Eh bien c’est ton oncle.

Elle referma la porte dans mon dos, je n’en sus pas plus. Je suis resté figé par ce que je venais d’entendre, immobile un moment sur le palier. Elle m’a porté d’un coup à l’intérieur, en me tirant par le bras.

— Viens, viens, j’ai du café chaud, à moins que tu ne préfères un thé.

L’odeur en entrant est saisissante, propre à la vieillesse. Rien n’a bougé ici depuis des lustres ou si peu, ça se voit quand ça ne bouge pas.

— Détrompe-toi, le lieu que tu vois est fait de choses et de gens qui passent, ça bouge tout le temps.

— Je ne comprends pas, je…

— Je le vois sur ton visage, je reconnais entre mille le visage de ceux qui viennent chez moi et qui pensent que rien ne change plus ici. Je vois ça par cœur.

— Ah bien non, non je ne me fais aucune idée sur le lieu où je suis.

— Tu es bien civil, bien poli mon grand. Tu es comme ta mère qui ne venait jamais me voir, c’est elle qui t’envoie.

— Mais non, c’est bien moi seul qui ai décidé de venir, j’avais envie.

— Je te crois et j’aime mieux ça, alors viens t’assoir, je suis contente de te voir, je te taquine un peu, tu m’en veux pas, je t’ai vu tout petit une seule fois, alors comme on dit j’ai le droit, non !

Elle vit seule, c’est trop petit pour vivre ici, à plusieurs, pour imaginer un banquet ou pour jouer un petit bout de Phèdre devant la glace du hall ou quoi que ce soit d’autre, amener du monde par exemple. Je trouve son visage ridé, plus fripé encore, ses yeux sont noirs. Je m’imaginais des yeux bleus purs et sans âge, mais non, ils sont bien noirs en dehors du mythe des familles.

J’ai pensé toute la nuit à ce que j’allais écrire le matin, je me souviens en partant que les questions écrites que j’avais préparées étaient bien futiles. Je n’étais pas chez la tante langue de bois, pas vraiment gouaille, d’une tenue convenable, usée et seule avec une mémoire d’éléphant qui ne demande qu’à être partagée un peu. Je suis avec cent questions bien inutiles, la machine est lancée.

Je suis venu avec une photo. Je suis venu pour une seule photo, une grande photo large et profonde, une photographie de famille d’un goûter bourgeois d’une après-midi d’été, une famille ancienne, une tablée d’hommes en chapeau et de femmes en robe et jupons des années cinquante, qui me sont inconnus. Je ne reconnais même pas le lieu. Il y a bien quelques noms familiers qui naviguent dans la mémoire, mais c’est impossible de mettre sur un visage un seul nom. Peut être juste l’oncle Georges, sans l’avoir jamais vu, il a perdu une jambe à la guerre, tout le monde le sait, alors ça se voit. Il est là, placé au centre, un peu à droite en regardant la photo. Il est assis dans un siège de jardin, sous l’arbre, au frais à l’ombre. Il y a de grands verres à orangeade posés sur la table, une carafe de cristal à moitié pleine et des glaçons qui fondent dedans. Au centre, une composition en étages et plateaux de différents gâteaux colorés, des fruits dans un compotier, des sablés aux raisins dans des assiettes longues sur la nappe en damassé blanc.

C’est l’après-midi, il fait très chaud, elle est propre à endormir les chiens repus sous les tables. L’oncle croise sa jambe valide sur sa manquante pour faire naturel, sa prothèse tout en sangles de cuir est posée à terre. La vue est panoramique, il y a un monde incroyable autour de la table, assis, debout et même couchés, tout est en noir et blanc jauni. L’oncle est assis dans un fauteuil en rotin ocre pâle et tressé de rouge aux accoudoirs. Je le sais, je le vois bien, puisque je suis assis dedans à l’instant et je le vois en couleurs. Il est un peu plus râpé que sur la photo, un coussin cache un peu son parcours, ses années blanchies par les pluies. Je ne suis pas venu pour l’oncle, il ne m’intéresse pas, son histoire se limite à ses peurs d’y aller et à la plainte sempiternelle depuis son retour, on lui a donné une médaille, ça lui fait une belle jambe à la boutonnière.

Dans le fond de l’image, il y a des gens encore plus inconnus que sur le devant, des silhouettes émoussées au contour flou, on devine des groupes d’enfants se tenant par la main. Un grand cavalier fier de son cheval est orienté trois-quarts, il discute avec une femme qui nous regarde de dos, ses pieds sont nus dans l’herbe.

— De dos, tu la vois la femme de dos, c’est la sœur de la tante Adèle, je ne me souviens plus si c’est Marie-Louise son prénom ou Louise-Marie je ne sais plus mais ça n’a pas beaucoup d’importance. Elle était comme on dit un peu simplette, un brin perdue dans sa tête depuis une chute au cimetière, elle a glissé, ça a tapé fort, elle est restée le temps qu’il faut dans le coma et n’en est jamais vraiment sortie. Petite fille, je me souviens elle était malicieuse, blonde le matin et brune le soir. Elle avait dix ans de moins que moi, je ne sais pas où elle est aujourd’hui et si elle est encore en vie. Ils l’avaient mise dans une maison spécialisée qui a brûlé une nuit, je ne sais rien de plus, si la fumée avait eu raison de sa folie. Où est-elle ? Encore plus dingue qu’avant. Elle confondait les petites et grandes cuillers, l’usage qu’on en fait, pour le café ou la soupe, les desserts ou les entremets, un brouillard pour touiller tout ça. C’était son symptôme favori, le plus apparent aux yeux de tous, alors tout le monde en usait. Elle était aussi très forte pour marcher pied nus, aller la nuit sur la plage, manger des herbes et ne se nourrir que de ça certains jours. A moins que toute cette mascarade, que tout ce cirque ne soit qu’un espace pour se mettre à part, s’éloigner et qu’en ce moment sur le sentier de crête qui la mène au sommet d’où l’on voit tout sa folie s’envole vers un pays minuscule.

Au centre, une femme fixe l’objectif, c’est la seule personne qui nous regarde. Elle est enceinte, assise, jusqu’aux dents, débordante, elle est au terme. C’est ma cousine, on l’a toujours appelée “cousine”, même si l’on ne sait pas très bien qui est son père, on a des idées. Sa mise en marge ainsi que sa mère, n’en parlons pas. Pourtant c’était ma tante préférée, habillée, sensible, libre comme un chat, comme un oiseau, elle mangeait debout, jamais assise, elle a été assassinée par un amant.

— Tu vois le couple qui crève l’écran, qui inonde tout.

Elle tournait autour du pot depuis un moment, un oncle par-ci, une cousine par-là et encore une veuve, un neveu, de je ne sais où ? Des explorateurs du dimanche, n’ayant absolument jamais voyagé, jamais rien fait de leurs mains ni de leurs têtes, avec des idées plates, louches, des ingénieurs miniers d’Afrique coloniale, des fortunes amassées pour eux-mêmes, quelques faillites assumées par tous les autres. Elle aurait pu dire le nom de tous les chiens de la photo et même celui de ceux qui n’arrivaient pas à poser. Des histoires avortées, des avortements, des terres bradées, des querelles d’assiettes. Elle aurait pu nommer tous les chats de famille morts depuis vingt ans, enfin, tout dire, mais rien d’important.

Je n’étais pas venu pour ça, mais pour le couple qui éclaire la photo, mes parents.

— Si tu veux je peux te parler des heures de cette photo, c’était en août, le 23, l’analyser, la découper en morceaux, longuement, raconter sa composition. Si tu veux, je peux, car j’y étais moi aussi ce jour-là. Mais pas de trace de moi sur la photo, j’étais derrière l’objectif, c’est moi qui l’ai prise.

— Je l’ai mise en scène, j’ai écris un scénario, j’ai choisi le jour, l’heure, le décor familial. Elle a été prise chez l’oncle Georges, tu ne connais pas l’endroit, il a été vendu un peu après ta naissance, à sa mort.

» Ce jour-là, je me suis dit que plus jamais on ne pourrait la refaire, la reconstruire. Alors trois jours avant le cliché, il y a tout eu, faire une photo de famille qui n’en est pas une. Toute la famille a des droits sur la photo, alors pour la préparer au mieux, on brode, on ment, on rassure, on ne laisse pas le choix, je suis photographe. Elle a été bien accueillie, on l’attendait, j’en avais fait une vingtaine de tirages, impressionnée par le cavalier fier, pas étonnée du tout par la cousine posant de dos, c’était mon idée et dans la logique de sa folie ce fut bien accepté, mais rien sur le couple volant, ma sœur et ton père dominant le débat comme posés en l’air, rentrés de voyage, toujours.

» J’ai été photographe. J’ai travaillé pour une agence, il me reste encore des clichés, des épreuves, des photos non développées. J’avais le dernier Rolleiflex à soufflet manuel à deux objectifs, une Rolls, je l’adorais, il faut aimer son appareil photo. Je suis partie avec dans tous mes voyages. Sur le bateau pour l’Amérique du sud, je l’avais. Il est tombé dans les eaux du Mékong et n’a plus rien voulu savoir par moins vingt en-dessous de zéro sur une montagne de Chine ou du Pakistan, je ne sais plus vraiment où. Je suis passée à Lhassa, à Oulan-Bator, j’y suis allée juste pour le nom, j’étais tellement contente d’y arriver, que je n’y suis pas restée. J’y ai vu deux Anglaises à qui j’ai parlé en français, j’ai un portrait de chacune. J’ai des photos de quelques amants, nus ou habillés.

» Tu reconnais ta mère au bras de ton père, je n’ai rien eu à leur dire pour la composition, je les ai laissés s’installer naturellement. J’ai souvent fait leurs portraits ensemble ou seuls, mais rien n’est vraiment sorti de bien bon, de photographique. La meilleure photo reste cette photo de famille, eux au contact des autres, ils les effacent, ils les ternissent, ils donnent le tournis à tout, on ne voit plus qu’eux, c’est leur photo. C’est la mienne surtout. Dès lors, qu’es-ce que j’irais faire dans une salle de boxe ou courir auprès d’Indiens amazones, pour faire quoi, aller visiter encore la Place Rouge. Alors qu’une seule photo de famille, sans voyager, est suffisante, elle dit tout.

» Ton père est l’homme beau de la photo. Ma sœur à été plus prompte que moi, avec son allure, elle était désignée par la famille pour en prendre parti. J’ai tellement espéré quelle dise non, quelle se casse une jambe à jamais. J’ai tellement espéré toutes sortes de choses, qui avec le temps se sont estompées un peu. J’ai couru le monde, rien ne s’est jamais vraiment effacé. Des images reviennent comme des boomerangs dans mes nuits claires.

» Je me suis marié trois fois, le dernier homme de mes maris, tu l’as vu tout à l’heure dans la rue. Il vient encore manger certains soirs. Il dort aussi sur un petit lit dans l’entrée quand il fait trop froid dehors. On n’a plus rien à se dire, on se voit, on est content de se voir, mais on ne se dit rien, on s’est tout dit. Je crois qu’il ne reviendra plus habiter. Il est parti définitivement, depuis deux ans déjà. Il est parti pour la rue, il a pris le large pour longtemps. J’en suis malade, j’ai peur de le perdre. Il ne veut plus rester ici, il ne veut plus monter ici. L’autre jour je lui ai acheté pour ses quatre-vingts ans un gâteau d’anniversaire, nous l’avons mangé en bas de la rue, assis sur le trottoir.

» Il garde de mauvais souvenirs. Il n’aime plus l’odeur, plus le bruit des parquets et le petit souffle qui siffle sous la fenêtre quand elle ferme mal. C’est ce qu’il dit, quand il veut bien parler, entendre le son de sa voix est devenu de plus en plus rare.

J’ai eu l’impression en arrivant que j’allais tout entendre, tout savoir. Jusqu’à en savoir trop sur cette photo, mais maintenant ça s’estompe doucement, tout est de moins en précis, plus flou, plus fatigué, plus lointain. Des pans entiers d’histoire qui manquent. Ma mère morte, le cœur arrêté dans la rue laissant mon père partir sur un bateau pendant des années, perdu de vue.

Il y a toujours beaucoup de morts sur les photos de la famille et ça va pas s’arranger de ce coté-là, ça va continuer.

Les discussions ont continué comme ça un moment, j’ai repris deux fois du thé, il était froid, je n’appris plus rien que je ne sache déjà. La photo gardait son mystère. Un homme dans l’ombre, debout, peu visible, apparut sur la gauche à force de la regarder de près. Il était de profil et regardait d’un air amusé l’ensemble de ce petit monde, il n’avait pas l’air d’être de la famille, la tante ne l’avait jamais remarqué et elle en avait assez dit pour aujourd’hui.

— Tiens, en descendant, quand tu partiras, j’ai préparé un petit paquet, donne-ça à ton oncle, s’il est encore là à cette heure, explique-lui qui tu es, à mon avis il le sait déjà, tu ressembles tellement à ton père qu’il t’a sûrement déjà reconnu en montant ce matin, donne-lui ça.

J’ai repris ma course dans l’escalier, dans le noir, sans trouver tout de suite le bouton de la minuterie. Elle reste trop peu de temps allumée. Elle est réglée pour ceux des deux premiers étages, pour les autres il faut appuyer à nouveau.

Il faisait encore clair, et il avait plu, très finement ; les pavés de granit brillaient, ils glissaient, surtout.

Je l’ai vu de loin et j’ai d’abord pensé que ce n’était pas lui. Je l’avais juste croisé, je lui ai tendu le petit paquet, il a eu un sourire pour moi, des lèvres brunes, des yeux foncés comme de l’encre marine, grand, à cet âge, on dit élégant, ça veut dire qu’il tient debout, qu’il est propre, qu’il s’use encore dans quelques insomnies, pour l’heure élégant dans la rue, plutôt que bedonnant à la maison. Pourquoi partir si près de chez lui ? Il a un look de mannequin indien, la peau tannée et mate. Je l’imagine sur le pont à l’avant d’un navire à boire du thé dans une tasse en fer blanc.

Il a ouvert le paquet que je lui ai tendu, c’était ses clés en trousseau, celles de sa maison, qui ouvrent la porte d’un appartement sous les toits, là-haut au numéro 37 de la rue.

Je n’ai pas entendu le son de sa voix, il a mis les clés dans sa poche, mais dans son regard, j’ai compris que la nuit serait douce pour dormir dehors, j’avais retrouvé mon père.